每日經濟新聞 2025-03-11 19:39:16

◎碳中和并不意味著人為碳排放量為零。如果減少人為碳排放量、增加木材蓄積量、采用碳捕獲封存技術等,可抵消滯留在大氣中的二氧化碳,即實現全球碳中和。

◎能源轉型不能忽視能源安全,也不可能一蹴而就。要認識到能源轉型不是簡單的化石能源和可再生能源此消彼長、一夜之間完成替代的問題,而是漫長的融合過程,應當把握好節奏。

每經記者 周逸斐 每經編輯 陳星

今年的政府工作報告提出,積極穩妥推進碳達峰碳中和。規劃應對氣候變化一攬子重大工程,積極參與和引領全球環境與氣候治理。

我國“雙碳”目標提出已有很長一段時間,當下我國節能減碳成效如何?如何在符合國情的前提下推動“雙碳”目標?實現碳中和是否意味著人為碳排放量為零?

在全國兩會召開期間,國務院參事室特約研究員,應急管理部原黨委委員、副部長鄭國光接受了《每日經濟新聞》記者(以下簡稱NBD)的專訪。

鄭國光曾任中國氣象局黨組書記、局長,中國地震局黨組書記、局長,應急管理部副部長、黨組成員。他長期致力于防災減災救災、應對氣候變化、衛星觀測、災害風險管理、應急管理等領域研究和管理,具有深厚的專業基礎和豐富的實踐經驗。

NBD:在減排問題上,我國提出了“雙碳”目標,其他國家或國際組織是如何設定目標的?

鄭國光:1992年通過的《聯合國氣候變化框架公約》,確立了發達國家與發展中國家“共同但有區別的責任”原則,但沒有明確碳減排目標。

1997年《京都議定書》規定,到2010年,所有發達國家二氧化碳等6種溫室氣體的排放量,要比1990年減少5.2%。

但氣候談判從來都不是一個順利的過程。之后十多年間,多次國際會議反復討論是否將全球平均升溫幅度控制在2℃以內。溫度控制目標一旦對應二氧化碳濃度,就相當于明確減排量。越來越多的科學家量化了每1℃升溫給人類帶來的影響,但重大國際會議均沒有提到細化、具體的零碳指標。

直到2015年,《巴黎協定》設定全球應對氣候變化的共同目標:將全球平均氣溫的升高幅度控制在遠低于工業化前水平的2℃ ,并且努力將升溫限制在1.5℃以內。為實現控溫目標,《巴黎協定》要求全球盡快實現溫室氣體排放達峰,本世紀下半葉實現溫室氣體凈零排放。

IPCC(聯合國政府間氣候變化專門委員會)第六次評估報告也強調,要將全球溫升控制在1.5℃以內,全球需在本世紀50年代初達到二氧化碳凈零排放。

其實從過去30多年來氣候變化國際談判進程來看,氣候變化問題已由科學問題轉化為經濟、外交和政治等議題,成為人類發展和全球安全問題,但這歸根結底還是發展問題,沒有哪個國家可以置身事外。

而“雙碳”問題又是國際社會共同應對氣候變化的焦點問題,這是一場國內與國外、當前與長遠、發展與穩定等交織的整體戰。

NBD:近年來全球氣候變化影響加劇,比如我國多次出現極端天氣,背后原因有哪些?氣候變化加劇給自然界又帶來哪些影響?

鄭國光:引起氣候變化的原因既有自然的,也有人為的。特別是人類活動給氣候系統造成了前所未有的變化。

IPCC第六次評估報告指出,近年來,地球升溫幅度大,2011~2020年平均溫升相比工業化前(1850~1900年)增高了1.09℃,2001~2020年較工業化前增暖0.99℃。與第五次評估報告指出的“1880~2012年全球地表平均溫度上升了約0.85℃”等觀測事實相比,近年來全球升溫進一步加劇。

同時,氣候變化也給自然界造成危險而廣泛的損害。IPCC第六次評估報告明確指出,在目前的升溫水平下,氣候韌性發展已面臨挑戰。如果全球升溫超過1.5℃,氣候韌性發展將更加受限。

我們需要共同努力實現全球二氧化碳凈零排放的目標。要將全球變暖控制在不超過工業化前2℃以內,需要在本世紀70年代初實現全球二氧化碳凈零排放,即“碳中和”。另外,要將全球變暖控制在不超過工業化前1.5℃以內,則需要在本世紀50年代初實現全球二氧化碳凈零排放。

值得注意的是,碳中和并不意味著人為碳排放量為零。2023年全球與能源相關的二氧化碳排放量達到374億噸,約有一半通過碳循環過程被陸地和海洋吸收,其余的將留在大氣中,導致氣候變化。如果減少人為碳排放量、增加木材蓄積量、采用碳捕獲封存技術等,可抵消滯留在大氣中的二氧化碳,即實現全球碳中和。

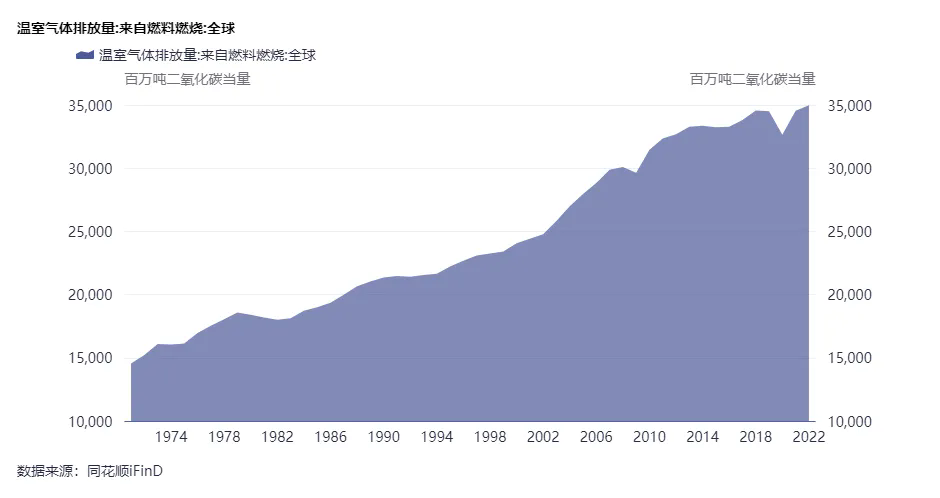

近半個世紀以來全球溫室氣體排放情況

自20世紀70年代以來全球溫室氣體排放增加1倍以上

NBD:今年政府工作報告提出,協同推進降碳減污擴綠增長,加快經濟社會發展全面綠色轉型。當下我國節能減碳成效如何?

鄭國光:實現“雙碳”目標和經濟高質量發展的關鍵在于能源轉型。2013年至2023年,中國以年均3.3%的能源消費增速支撐了年均6.1%的經濟增長,成為全球能耗強度降低最快的國家之一,超額完成向國際社會承諾的碳排放強度下降目標。

2024年全國單位GDP能耗比2011年累計降低37.5%,對經濟轉型發展起到了積極推動作用,也有力支撐了碳排放強度下降。

我國從“十二五”開始實施碳排放強度控制,促進了能源結構優化和對外承諾的應對氣候變化目標的實現。2020年中國碳排放強度比2015年降低了18.8%,比2005年降低48.4%,超過了向國際社會承諾的40%~45%的目標,基本扭轉了二氧化碳排放快速增長的局面。經濟發展的含金量和“含綠量”顯著提升。

但也要注意,當前我國推進“雙碳”目標也面臨諸多挑戰。長期以來,我國能源資源稟賦是“富煤、貧油、少氣”。根據國家統計局數據,初步核算,2024年全年能源消費總量59.6億噸標準煤,比上年增長4.3%。另外,目前我國石油和天然氣的對外依存度分別高達70%和40%。

NBD:我國能源轉型已取得積極進展,但當下仍有不少問題需要解決,主要有哪些?

鄭國光:現階段新能源安全可靠替代能力尚未完全形成,仍需要發揮化石能源的兜底保障作用,在節能降碳過程中既要控制化石能源消費,也要兼顧保障能源安全需要。

新能源發電具有波動性和隨機性特點,隨著風電、光伏裝機容量快速增長,我國靈活調節電力資源不足的問題愈加凸顯,新能源消納壓力逐步增加。

用戶綠色電力消費意識不足、激勵政策和市場機制不完善等問題仍存在,導致綠色電力消費潛力未充分釋放,不利于提升消費側綠色轉型的積極性。

全國碳市場碳交易價格近期有所回落

NBD:從能源角度來看,您認為該如何推進“雙碳”目標的實現?

鄭國光:一是大力推進能源轉型,加快調整能源結構。

推動化石能源消費減量替代。加強煤炭清潔高效利用,推進煤電低碳化改造和建設,在實現煤電自身節能降碳的同時,加快提高機組靈活調節能力,支撐新能源大規模發展。

在大氣污染防治重點區域,嚴格實施煤炭消費總量控制,重點加快工業領域電氣化進程,削減各行業非電力用煤,推動散煤消費穩步下降。結合交通領域新能源汽車推廣以及氫能等低碳、零碳燃料發展趨勢,加快成品油消費替代。在優先保障居民生活和北方地區清潔取暖的基礎上,有序引導、加快優化天然氣消費結構。

能源轉型不能忽視能源安全,也不可能一蹴而就。要認識到能源轉型不是簡單的化石能源和可再生能源此消彼長、一夜之間完成替代的問題,而是漫長的融合過程,應當把握好節奏,堅持先立后破,利用我國相對豐富的煤炭資源,加強煤炭的高效清潔利用,在保證能源安全的前提下,在經濟成本最優的方式下,實現公平有序轉型,這是立足資源稟賦保障能源安全的可行舉措。

另外很重要的一點是,完成“雙碳”目標不能簡單地看成是“去煤化”。面對碳減排的要求,一方面應依靠科技提高煤炭高效利用和碳捕集利用與封存能力,減少碳排放量,另一方面應逐步增加新能源占比,以減少對煤炭的過分依賴。

二是加快建設新型能源體系。

推進能源轉型、實現“雙碳”目標,必須加快建設新型能源體系。注重傳統能源與新能源多能互補、深度融合,建立煤、油、氣、核、新能源、可再生能源多輪驅動的能源供應體系。

深入推進能源體制改革,完善新能源消納和調控政策措施。大力提升電力系統的堅強、靈活和柔性,加快完善新能源外送通道、新型配電網、智能微電網等基礎設施網絡,加強抽水蓄能、新型儲能等調節資源開發利用,推動虛擬電廠、車網互動等需求響應新模式推廣應用,統籌源網荷儲各環節調節能力建設,著力提升可再生能源消納能力,推動綠色電力發得多、送得出、用得好。

三是全面促進能源資源的節約集約利用。

要深入推進能源消費革命,把節能放在更加突出的位置。加強節能低碳全民教育,倡導簡約適度、綠色低碳、文明健康的生活方式。全民行動起來,可釋放出巨大節能潛力。大力推進零碳城市、零碳社區建設,實現城市社區的清潔發展、高效發展和可持續發展。

優化產業結構,推動重點領域節能。嚴格控制高耗能行業新增產能。推進煤電、鋼鐵、有色、建材、石化、化工等行業節能降碳工藝革新;在交通領域,隨著城鎮化的推進和人們生活水平的提高,能源需求還將繼續增長。要加快形成綠色低碳、多元立體的運輸方式,打造節能低碳交通運輸體系,優先發展公共交通等綠色出行方式,建設換電站、充電站;在建筑領域,城鄉建設應落實綠色低碳要求,建設低碳智慧型城市和綠色鄉村,合理控制建筑規模,推進既有居住建筑節能更新改造,提高新建建筑節能標準。基礎設施建設、運行、管理也應落實綠色低碳要求。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP