每日經濟新聞 2024-09-23 18:15:51

◎9月19日,特百惠美國申請破產保護消息發酵一天后,特百惠中國總部面向全國店主召開了一次臨時會議,試圖解釋事件、安撫情緒。統籌管理多家加盟店的特百惠區域分銷商陳勇(化名)告訴《每日經濟新聞》記者,事件發生后,有些加盟商信心不足,總部也連續發來聲明和通知,想要穩定“軍心”。

◎9月21日,特百惠中國總部工作人員向《每日經濟新聞》記者發來特百惠總裁兼首席執行官勞里-安-戈德曼的官方回復:“在過去的幾年中,特百惠的財務狀況受到了嚴峻的宏觀經濟環境的嚴重影響。因此,我們探索了許多戰略選擇,并確定這(破產保護)是最佳的前進道路。”

每經記者 王帆 丁舟洋 每經編輯 楊夏

特百惠申請破產保護一事傳出,比消費者還要心情緊繃的,是特百惠在中國的數千家加盟商。

在中國,特百惠的門店被類比為“小朋友的玩具屋”“男人的茶莊”,寶媽們平常交流都想有個據點,特百惠就是這樣的存在。“特百惠派對”還被著名投資人查理·芒格視為心理效應在消費品推廣中的經典案例。這些公司都代表著美國的生活方式,向全球輸出。

9月19日,消息發酵一天后,特百惠中國總部面向全國店主召開了一次臨時會議,試圖解釋事件、安撫情緒。統籌管理多家加盟店的特百惠區域分銷商陳勇(化名)告訴《每日經濟新聞》記者,事件發生后,有些加盟商信心不足,總部也連續發來聲明和通知,想要穩定“軍心”。

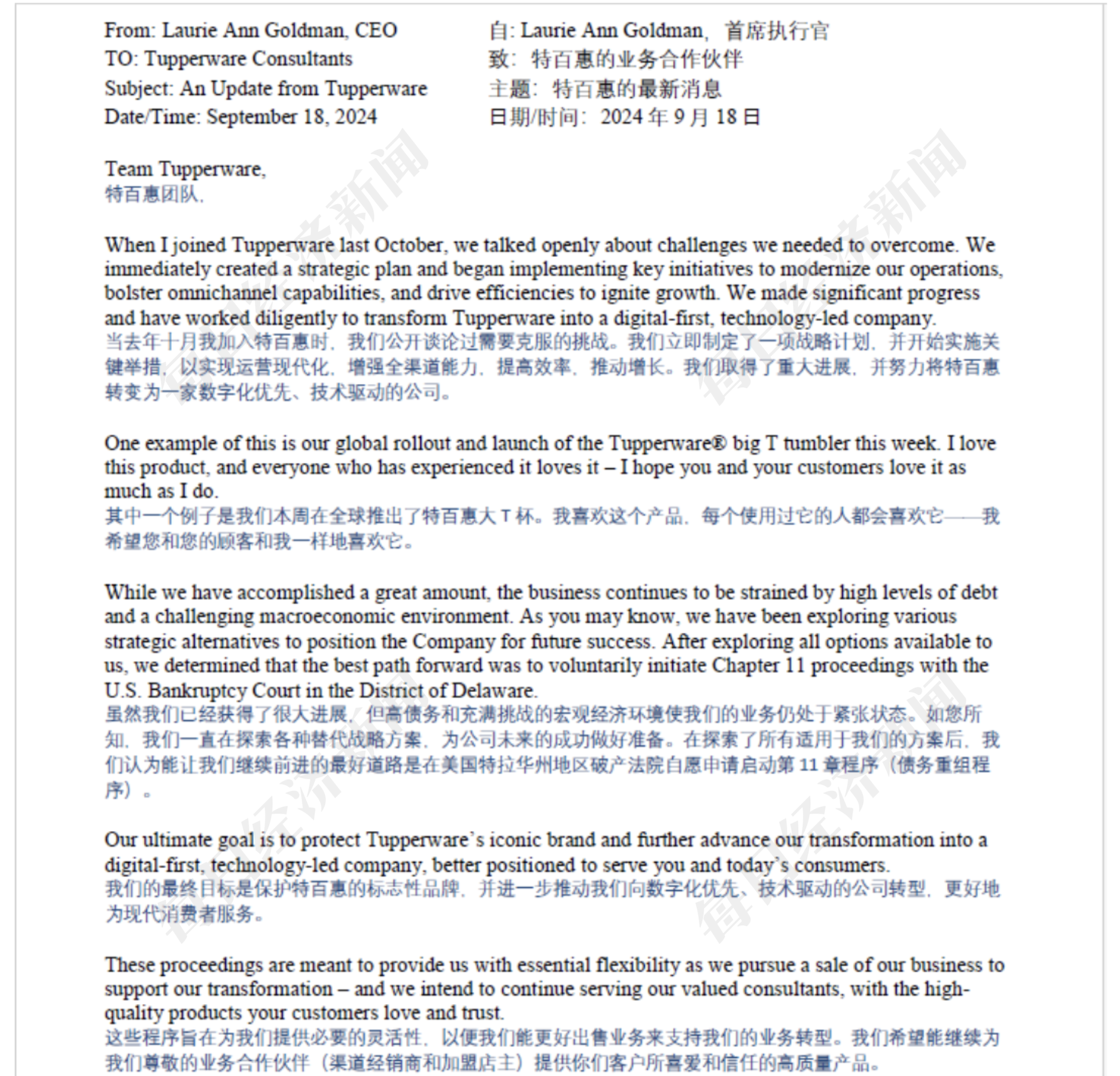

“能讓我們繼續前進的最好道路就是自愿申請啟動債務重組程序,其最終目的是保護特百惠的標志性品牌。”借由特百惠中國區總部,特百惠總裁兼首席執行官勞里-安-戈德曼面向業務合作伙伴的公開信轉達到陳勇(化名)手上。

而無論是特百惠近年來債務高懸、持續虧損、財報不能如期發布,還是分銷商或是公司內部人士的直觀感受,都傳達出一個明確的信號——這家擁有悠久歷史的廚具品牌,近年來步入下坡路,危機悄然累積。

對于目前經營現狀和未來計劃,9月21日,特百惠中國總部工作人員向《每日經濟新聞》記者發來勞里-安-戈德曼的官方回復:“在過去的幾年中,特百惠的財務狀況受到了嚴峻的宏觀經濟環境的嚴重影響。因此,我們探索了許多戰略選擇,并確定這(破產保護)是最佳的前進道路。”

在實體零售飽受沖擊的這十年來,特百惠在中國的數千家門店為什么一度活得很好?又為什么在近五年來出現斷崖式下跌?

“特百惠不是破產,是主動申請破產保護,不影響在中國的正常經營。”9月下旬的這些天,特百惠中國某區域的招商負責人王威鳴(化名)不斷地向前來詢問的客戶解釋這一問題,“可能我解釋完也比較蒼白,但事實就是如此。”

當地時間9月18日,特百惠發表聲明稱,公司已申請破產保護,這種方式將讓特百惠得以繼續經營業務。

事實上,破產保護(即破產重整)和破產清算是企業破產法規定的兩種處理方式。香頌資本執行董事沈萌對《每日經濟新聞》記者表示:“破產清算是清算管理人把公司的資產清算后,賣掉凈資產,按照優先級償還債權人債務。如果還有剩余,再分給股東;如果沒有剩余,公司股權的價值就歸零了。而破產保護保留了公司主體,針對陷入困境但仍有挽救價值和發展前景的公司,不是直接‘關門’。”

沈萌分析認為,重整方案通常會將債權轉成股權,或引入重整投資人。一旦法院、證監會通過了上市公司的重整方案,上市公司進入重整程序,該公司的其他債權人也不能向法院要求破產清算,為公司爭取回到經營正軌贏得了時間和空間。

高額的債務及持續的虧損,一般是讓企業走向破產的“罪魁禍首”,特百惠也不例外。自2021年第三季度以來,特百惠的銷售額連續六個季度下滑。特百惠2023年三季報顯示,該公司總資產6.795億美元,總負債為12.039億美元。

9月20日上午,《每日經濟新聞》記者來到位于廣州的特百惠中國總部,公司正常營業,辦公室里有幾十名員工正在辦公。前臺展區擺放有公司水杯、保鮮盒、小家電等產品,墻面上還裝飾有展示企業文化的英文標語。工作人員對記者表示,特百惠美國公司申請破產保護對中國業務沒有影響。

對于目前經營現狀和未來計劃,9月21日,特百惠中國總部工作人員向《每日經濟新聞》記者發來特百惠總裁兼首席執行官勞里-安-戈德曼的官方回復:“在過去的幾年中,特百惠的財務狀況受到了嚴峻的宏觀經濟環境的嚴重影響。因此,我們探索了許多戰略選擇,并確定這(破產保護)是最佳的前進道路。這一過程旨在為我們提供必要的靈活性,因為我們正在尋求其他戰略選擇,以支持我們向數字化優先、技術驅動的公司轉型,從而更好地服務于我們的利益相關者。”

在英文世界里,特百惠幾乎就是食品儲存的代名詞,很多人會用它的品牌名來指代塑料食品保鮮盒。它走進白金漢宮,出現在《小黃人》電影里,早在21世紀初,大約90%的美國家庭擁有至少1件特百惠產品。

特百惠的產品發明者是化學家伊爾·特百,而真正將特百惠帶進千家萬戶的,是女推銷員布朗尼·懷斯,她在家中自辦一種直銷模式的“家庭理事會”,在聊天過程中向鄰里親友推銷產品,太太們購買使用后,還可以發展成為特百惠推銷員,再對其他人進行推銷。

借助這種瞄準“媽媽圈”的直銷體系讓特百惠在全球復制,搭建起“塑料盒王國”。

1996年,特百惠進入中國,但當時不是發展直銷模式的好時候。盡管獲得了直銷牌照,但特百惠卻在之后主動放棄了中國直銷市場,改走傳統店鋪模式,敲定了以“加盟店為主導渠道、會員制為特色”的發展策略,以“零加盟費”和“女性創業新選擇”為加盟口號,在中國迅速開店。

這種加盟店模式延續至今,雖然它在中國不發展“下線”,但還是保留了“家庭理事會”的精髓——“交朋友”,在聚焦情感與服務的同時銷售產品,主打熟客生意。

《每日經濟新聞》記者以潛在加盟商身份,詢問了特百惠中國某區域的招商負責人王威鳴。他表示:“特百惠在中國以社區店為主,加盟商以30歲~50歲的家庭主婦居多。有40%對盈利有較大需求,另外60%就是‘佛系’開店,在這個店里能照顧小孩、家庭,也是寶媽們的交流據點。”

“正好我在做飯,你過來一起吃吧,想了解什么產品咱們邊吃邊說。”9月19日,《每日經濟新聞》記者以消費者身份致電一家特百惠門店詢問是否有某款商品,受到女店主吳小莉(化名)的盛情邀請。

推開吳小莉的店鋪門,小店里安置了一間半開放式廚房。吳小莉用特百惠的鍋、凈水器、餐盤準備做家常菜。在與吳小莉交流途中,一位女鄰居走進店,把采購的蔬菜暫時存放在吳小莉店里的冰箱中。另一位經常光顧的女顧客坐在店里喝茶聊天打發下午時光。

餐后,吳小莉拿出特百惠保鮮盒麻利地收拾沒吃完的米飯,再將米飯與各色整齊擺放的保鮮盒擱進冰箱。整套流程下來,儼然一整套特百惠產品的生動展示。

王威鳴還看到過,有幾個特百惠門店的顧客,在店里“拉郎配”,聊起給自家未婚親戚介紹對象的話題。一個銷售的場所,最終靠情感和社交維系起顧客,確實是特百惠的差異化營銷方式。

“首批訂貨需要5萬元,并繳納7000元保證金。按照門店30平到40平計算,裝修費用大概在3萬元到4萬元。加上租金等其他費用,整個投資預算大概在11萬元到12萬元之間。”王威鳴介紹特百惠“零加盟費”背后開一家門店的啟動成本。

他坦言,特百惠這幾年在中國的業績是下滑的。“2018年到2019年期間,近8000家店,現在只有5000家左右。”要了解這個門店量的存在感,可參考星巴克,該品牌截至2024年6月30日在中國市場的門店總數為7306家。

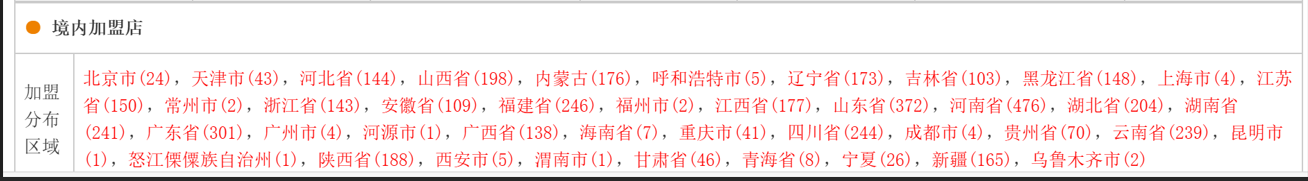

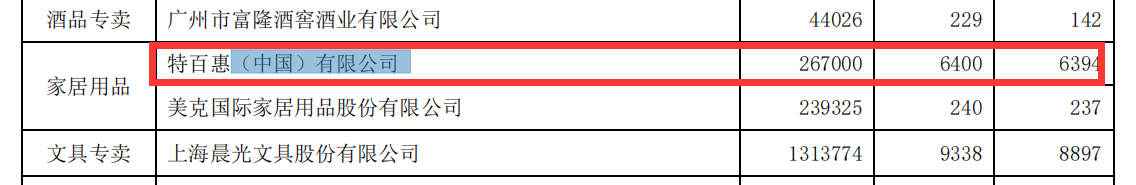

《每日經濟新聞》記者查詢商務部商業特許經營信息管理注意到,特百惠(中國)有限公司最近一次更新備案信息時間是2024年5月,境內加盟店總數為4632家。而據中國連鎖經營協會在2021年公布的“2020年中國特許連鎖百強”名單,特百惠(中國)有限公司2020年銷售規模為26.7億元,2020年門店總數為6400個,其中6394個為加盟門店。這樣推算,特百惠在中國的門店數量在近三年間減少1762個。

2020年中國特許連鎖百強 圖片來源:中國連鎖經營協會官網

在眾多買過特百惠用品的中國消費者記憶中,這個品牌的確占領過中國家庭的心智。“18年前買過特百惠的杯子,近百元一個還不保溫的PC材質杯子算貴的,班上同學爭相擁有新款或不同顏色,和穿新耐克鞋一樣是一種洋氣的社交貨幣。”一位特百惠曾經的顧客回憶道。

如今上述特百惠顧客早已對特百惠“脫粉”,可替代可選擇的產品太多,這次讀到特百惠申請破產保護的新聞,她才想起這個曾經風靡一時,但現在快要塵封在記憶里的品牌。

“最近幾年特百惠一直在走下坡路,尤其是疫情之后尤為明顯。原來全國加盟店最多有7000多家,現在就很少了。我不掌握確切的門店數據,但從我自己負責的門店來看,從2020年到現在,單店銷售下滑超過50%。我認為全國門店差不多都是和我一樣的情況。”陳勇對《每日經濟新聞》記者說。

“特百惠的競爭對手,還是它自己。”陳勇認為,塑料制品(例如保鮮盒、塑料水杯)是特百惠最擅長的品類,但營收占比不高。“這個產品經久耐用,消費者復購率低。”

為了保持品牌活力,那些經久耐用的生活用品都需要不斷更新。特百惠雖然推出了保溫杯、鍋具、凈水器等產品,但在陳勇看來,這些產品的競爭太大了,并非特百惠的優勢。更重要的是,特百惠的產品更新也存在問題。

“公司推新產品有時候沒有考慮到前線店主和消費者的需求,例如四五年前推出的微烤鍋,是有硬傷的。它不能單獨使用,而是要配合微波爐使用。一方面,微波爐在特百惠店里買不到,還要到別的地方去購買。另外一方面,大家已經很少用微波爐了,并且中國用戶擔心輻射,對使用微波爐也比較敏感。”陳勇說,意識到問題后,特百惠推出別的產品來替代,但這樣對前期拿貨的店主造成了較大損失。

9月18日,特百惠全球CEO勞里-安-戈德曼在致合作伙伴說明破產保護的信件中,也提到了產品更新,并將其視作戰略轉型的一個案例。“其中一個例子是我們本周在全球推出了特百惠大T杯。我喜歡這個產品,每個使用過它的人都會喜歡它。”

一個大T杯不足以解決問題,特百惠還需要更多爆款。

而另一方面,特百惠社區店的形象也較為簡樸,甚至是陳舊,有門店多年未翻新,有的門店面積小至8平方米。連鎖經營產業專家、和弘咨詢總經理文志宏表示:“特百惠定價比較貴,用戶基本屬于對生活比較講究且具有一定消費能力的群體,大部分也是女性,她們對品牌形象的要求也高,而特百惠加盟商開的門店面積小且社區化,沒有給顧客傳達出高端品牌的形象。”

“當去年十月我加入特百惠時,我們公開討論過需要克服的挑戰。我們立即制定了一項戰略計劃,并開始實施關鍵舉措,以實現運營現代化、增強全渠道能力,提高效率、推動增長。”勞里-安-戈德曼說。

對于中國的零售消費環境而言,全渠道能力必須得包括線上渠道。

據特百惠2023年三季度財報,亞太市場第三季度凈銷售額為5970萬美元,同比上一年同期下降28%。主要由于該公司在中國和馬來西亞的銷售額下降,業績受活躍銷售人員減少和招聘人數減少的負面影響。

目前特百惠在中國的拓展主力仍是線下門店。在與意向加盟商的溝通中,王威鳴會多次反問,“假如你拿貨成本50元的產品,你應該賣多少錢?——至少100元。因為你還要算房租、水電、人力等成本。”他給出結論并提醒,特百惠會對門店價格做檢查,不能輕易打折,“否則這個店八折、那個店六折,豈不是亂價了。發現加盟商低于我們的月指導價格去售賣產品,第一次我們會警告,第二次扣保證金,第三次解除加盟合同。”

然而,盡管明面上的規定如此嚴格,但傳導到末端仍會“動作變形”。價格管控恰恰是特百惠在移動電商時代暴露的薄弱環節。

“特百惠內部會明文嚴禁線下的實體店去做電商。我們自己也反對,因為電商生意好,我們就沒生意。以前有一些分銷商去淘寶賣貨,我們都和總部提過的,希望總部制止這種行為,但實際上他們還一直在開,可能是睜一只眼閉一只眼吧。”陳勇說。

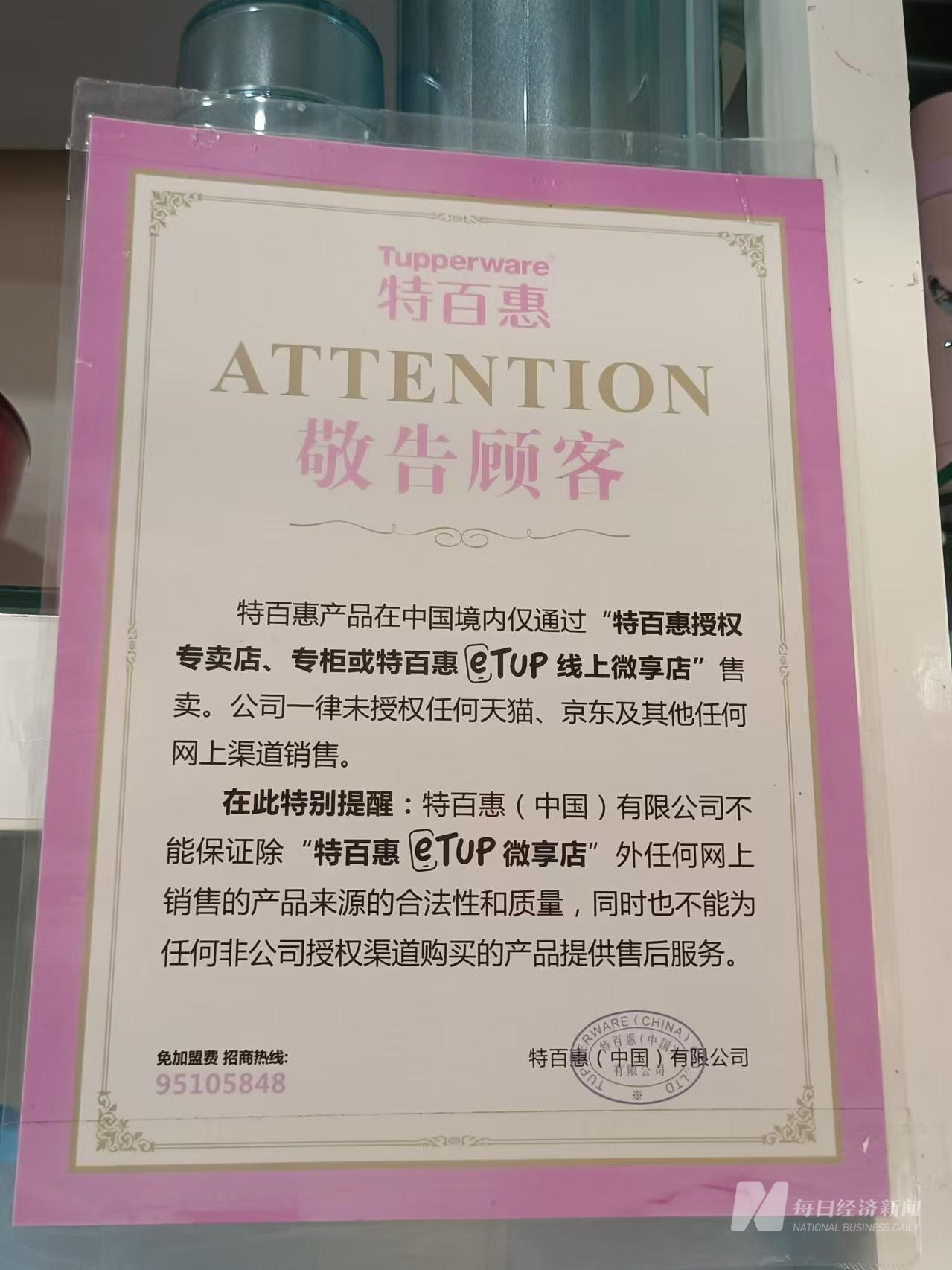

《每日經濟新聞》記者注意到,特百惠中國在電商渠道的態度上,似乎“曖昧不清”。一方面明文聲明“除了線上微享店,一律未授權任何天貓、京東及其他任何網上渠道銷售”,并且不能保證這些網上渠道的產品合法性和質量,但另一方面也默許代理商在天貓上開設“特百惠旗艦店”。

記者查詢到,特百惠天貓旗艦店擁有超26萬粉絲,銷量最高的隨心杯銷量已達3萬+,店鋪經營者為重慶某貿易公司。9月19日,記者聯系到該公司相關負責人,他表示其公司是從特百惠中國總部拿到的經銷授權,在該處拿貨,并在電商平臺銷售。“(對于特百惠美國公司申請破產保護)我也沒有得到任何的通知。我們作為經銷商,正常合法合規經營就行了,對所有的環節該付錢就付錢,他們(指特百惠中國總部)該跟我交貨就交貨。”

不僅是天貓,打開抖音、小紅書,搜索“特百惠”關鍵詞,以小店形式直播帶貨的加盟店主不在少數。特百惠一方面明文否認某些線上渠道的合法性,一方面仍阻擋不了電商的大規模銷售,兩者形成了明顯的矛盾。

線上線下的利益博弈和不當管理,也導致了亂價情況。9月21日,《每日經濟新聞》記者注意到,有特百惠店主在小紅書上直播,稱專柜價25元一個的小號保鮮盒直播間福利19.9元兩個。在另一家小紅書店鋪,特百惠目前的熱銷新品1.1升容量大T杯到手價低至166元,該產品在線下門店和天貓旗艦店的價格是230元。

“公司鼓勵店主上抖音去賣,但每家店都做抖音也不行。因為電商如果做得好,幾家或者十家就足夠了,幾千家門店都做,市場容不下那么多的,最后只會導致電商的價格越來越低。我有時候看到網上特百惠的產品賣得很便宜,甚至比我的進貨價還要低。我都很奇怪,這是哪里來的貨?”陳勇說,“做品牌是必須控制價格的,但公司這方面的力度可能也是有所欠缺的。”

文志宏對《每日經濟新聞》記者分析稱,特百惠業績下滑、門店萎縮,這幾年是比較明顯的。主要原因之一就是沒有與時俱進,建立起全渠道的零售和營銷體系,線下連鎖跟線上電商沒有聯通和融合,沒有跟上中國電商快速發展的節奏。

公司如何處理線下加盟商與電商的關系等問題,記者向特百惠中國總部發去采訪問題,公司相關人士表示目前中國區無法獲得總部授權以回復媒體采訪。另外,記者還給特百惠美國總公司媒體聯絡郵箱發去采訪問題,截至發稿未收到回復。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP