天府新視界 2024-07-31 10:12:52

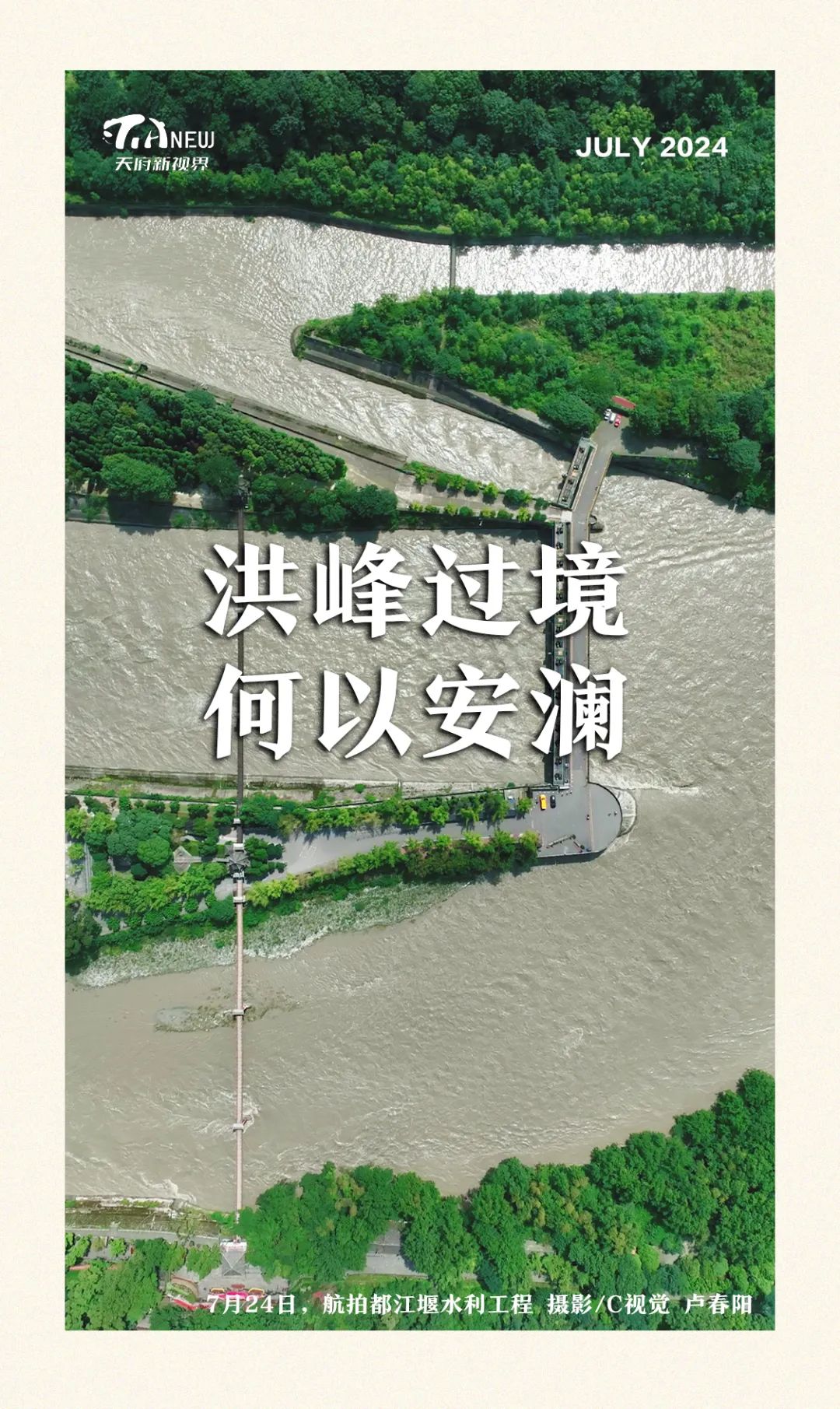

余秋雨曾說:“我以為,中國歷史上最激動人心的工程不是長城,而是都江堰。”今年汛期,暴雨來勢洶洶。7月24日,都江堰市氣象臺發布暴雨紅色預警;凌晨4時,都江堰迎來近十年來最大洪峰過境。很快,洪峰過境的視頻上了熱搜:渾濁洪峰滾滾而來、驚心動魄,經過都江堰魚嘴分水堤時,卻不約而同“四六分水”,咆哮著匯入自己的“軌道”中。

化險為夷,如此奇觀,已現千年。已運轉2280年的都江堰水利工程,再次讓世人見識了它令人激動的高超智慧,也又雙叒叕一次,守護了天府之國江河安瀾。

它的名字再次被記住,它的身份再次被提及:都江堰,當今世界上年代久遠、唯一留存、以無壩引水為特征的古代水利工程,至今仍造福于天府之國,惠及面積近千萬畝的農田。它被贊為中國水利工程史上的偉大奇跡、世界水利工程的璀璨明珠,被列為世界文化遺產、世界自然遺產和世界灌溉工程遺產。

水乃生命之源。從古至今,世界各地,水文治理都是重要課題。這個古老水利工程,為何總能如此靠得住?“拜水都江堰”,天府之國,又該“拜”它的什么?

《華陽國志》記載:“水旱從人,不知饑饉,時無荒年,天下謂之‘天府’也。”但其實,天府之國并非“天選之地”,開局時的“劇本”完全是另一副模樣。

打開地圖廣角,都江堰是岷江出山第一站。發源于岷山深處的岷江,一路南下,沖下地理階梯,匯千峰萬壑之雪水,東出龍門山脈,直沖都江堰。此段落差高達273米,岷江都江堰段堪稱懸河。夏季,當冰川雪水與雨季相遇,此段一旦決口,成都平原就將成為一片澤國。

航拍都江堰水利工程 圖據四川省都江堰水利發展中心

歷史也能印證:古蜀多水患,成都平原尤甚,那里叢林密布、湖沼遍野,并不適合人類居住。《蜀王本紀》中記載,“蠶叢始居岷山石室中”,古蜀先民由岷江上游遷徙而來,都江堰水利工程早期開拓,主要就是為了防治洪水。

開局不利,都江堰如何實現成都平原的“逆天改命”?其實,還是順應自然。

在都江堰市離堆公園的二王廟里,刻著“乘勢利導、因時制宜”幾個字,正是道出了都江堰的治水之道。這里面的“勢”指的是山勢、地勢和水勢,就是順應自然的規律。

公元前256年,秦國認識到蜀地作為戰略后方的重要意義,決定派李冰為太守治理水患。李冰父子在古蜀人治水基礎上,吸收經驗智慧,精心設計,才讓都江堰發展成舉世聞名、以灌溉為主要功能的水利工程。

而此次被人們反復觀看的“四六分水”奇景,主要體現在魚嘴分水工程。岷江水出山口奔涌而下后,被魚嘴一分為二,形成外江和內江。內江靠東側,河床低、河道窄,是人工引水渠道,主要用于灌溉;外江靠西側,河床高、河道寬,是岷江原始走向,主要用于排洪。古人運用河流力學原理,讓豐水期六成水流向外江、泄洪排沙,四成水流入內江,防止灌區水患;枯水期則相反,更多水會流向又窄又深的內江,灌溉良田。

甚至,這個設計還能實現“二八分沙”:內江于凹岸,外江于凸岸,彎道環流原理讓澄澈的表層水流向內江,而大部分的沙石都會被外江帶走。而自玉壘山開出的“寶瓶口”,通過“離堆”“飛沙堰”綜合作用,則能進一步控制內江流速、凈化內江水質,涓涓清流涌入灌區平原。

這一超級水利工程渾然天成,留下了“道法自然、天人合一”的治水智慧。“沃野千里,水旱從人,不知饑饉”的天府之國由此奠定。

都江堰偉大,卻非萬能。

一方面,傳統的竹籠建筑材料,并不耐久,需要時常維護,河沙也需要定期清理。

沒有任何水利工程是一勞永逸的,都江堰也建立了歲修制度。冬日枯水期恰逢農閑,人們會用原木扎成三腳架制成榪槎,放在河道中作為施工圍堰。“深淘灘、低作堰”,保障分水功能。

這種歲修制度還演化成了“放水節”。即便在今天,每年歲修結束、春耕開始時,都江堰仍會開閘放水,以紀念李冰父子,傳承治水理念,歡慶來年豐收。在這為水而設的節日里,當地人懂水,更“拜水”,尊重大自然的敬畏心和改造不利條件的能動性,代代傳承。

解決耐久問題,除了歲修老辦法,也有科技新突破。新建的排洪堤壩上,就用混凝土漿砌卵石代替了傳統的竹籠鵝卵石,彌補了強度不足等問題。

另一方面,隨著時代發展,成都平原人口增多,灌區用水需求增大。如何在適應時代滿足需求的同時,也能對自然之水“取之有度”?

這就涉及繼續學都江堰之法,引水調水至灌區。1956年,以沙橋為起點的東風渠正式開工,隨著這條水渠的修建,不斷向東延展的水渠,先潤澤東山,又穿龍泉山,解決了成都東部平原無河流、取水難的問題。1972年,東風渠的水已達簡陽和內江等老旱區。水渠建設需要維護,水渠也需要擴容。2021年,毗河灌區一期工程通水,都江堰的水順著東風渠,流進樂至、安岳等川中老旱區。

都江堰渠首寶瓶口 圖據四川省都江堰水利發展中心

不光引岷江水,還要讓不斷發展的都江堰灌區“永葆青春”。近兩年,上世紀七八十年代就有專家提出的“引大濟岷”工程走出設想、納入規劃,未來,大渡河流入雙江口水電站后,將引入岷江,流經都江堰,成都跨入岷江和大渡河雙水源時代,江水一路向東向南,還可新增灌溉面積179萬畝、改善591萬畝,惠及3600萬人,“天府糧倉”提質擴容。

取之有度,聯調聯控很重要。紫坪鋪水利樞紐等當代工程的修建,分擔了都江堰的防洪壓力;而借助都江堰渠首數字孿生系統,則能對岷江上游的來水情況進行精細化的監控和智能化的調度,讓岷江水從源頭到田頭實現“一鍵直達”。這些技術,讓成都平原更加接近于水旱從人的理想狀態。

一代代人不斷努力,讓人與技術緊密聯系,促使取水調水合理有度。都江堰帶給天府之國的第二層智慧,叫“傳承”。

一方水土養一方人。都江堰不僅給四川帶來萬頃良田,還守住了中華民族的腹地、滋養了天府之國的文明。

因為都江堰,四川盆地商貿興旺、開放包容。在水利工程的庇護下,都江堰古城西街商貿自古繁盛,是700里茶馬古道(又名松茂古道)的入口,每天來來往往的馬幫、騾隊、挑夫摩肩接踵,熙熙攘攘,熱鬧非凡。茶馬古道是南方絲綢之路的一部分,它連接了中國與東南亞國家的政治、經濟和文化。

因為都江堰,才有了堅實的文明大后方。余秋雨甚至認為,“可以毫不夸張地說,它永久性地灌溉了中華民族,有了它,才有諸葛亮、劉備的雄才大略,才有李白、杜甫、陸游的川行華章。說得近一點,有了它,抗日戰爭中的中國才有一個比較安定的后方。”

都江堰伏龍觀 圖據川觀新聞

因為都江堰,才有了四川人張弛有度、樂觀豁達的性格。原本旱澇無常的成都平原成了天府之國,讓“不知饑饉”的四川人,有了與自然、與他人和諧相處的自信。無論是對所有人“多一個人,多一雙筷子”的友善,還是遇到陌生人出手相救的英勇,無論是對青山綠水的熱愛,還是對詩情畫意的追求,都體現出了四川人懂自然、懂規律、懂生活,道法自然的人生哲學。

如今,正值“七下八上”防汛關鍵期,多地強降雨天氣還在持續,盡管有都江堰水利工程守護成都平原,但全省防汛減災救災仍處于最吃緊、最吃勁的時刻。全面分析風、水、土、山、物等各要素間的傳導疊加影響、全鏈條切斷事故隱患、排查修繕水利工程、安全轉移群眾……應對汛期,種種手段都離不開眾志成城的人文精神,離不開因勢利導的系統理念,離不開都江堰留給世人的底氣。

洪峰過境,江河何以安瀾?離不開前人的智慧守護,更在于今人的挺膺擔當。

撰文/劉志杰 編輯/郭書瓊 責編/謝夢 審核/姜明

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP