每日經濟新聞 2024-01-15 13:08:48

省內“雙子星”如何錯位布局

每經記者 程曉玲 每經編輯 楊歡

圖片來源:攝圖網_600557862

汽車工業大省山東,終于向新能源汽車“百萬俱樂部”發起沖擊。

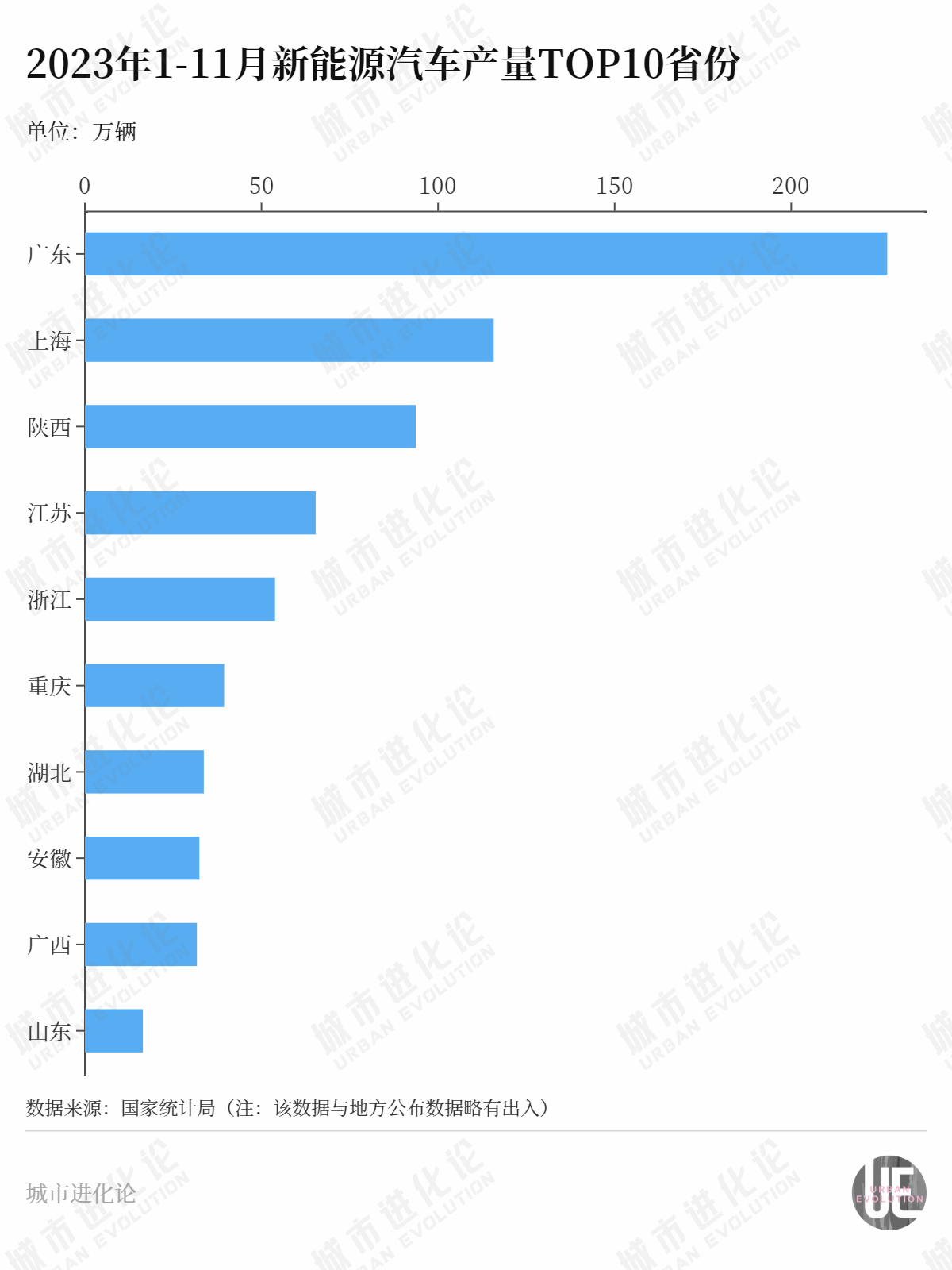

國家統計局最新數據顯示,2023年1-11月,山東汽車產量達176.5萬輛,僅次于廣東、重慶、上海,排名全國第四。

然而,在代表未來新勢力的新能源汽車產量上,山東不僅與上述省份差距極大,更是被陜西、安徽、江蘇等遠遠甩開。

新能源汽車是我國汽車支柱產業發展的大勢所趨,也是未來經濟增長新動能的重要支撐點。作為全國第三經濟大省的山東,顯然不想、也不能掉隊。

近日,山東省人民政府印發《山東省新能源汽車產業高質量發展行動計劃》(下稱《行動計劃》),明確目標到2025年,山東新能源汽車產業規模力爭達到5000億元,新能源汽車產量力爭達到100萬輛左右,排名躋身全國前五位。

當地公開數據顯示,2022年山東新能源汽車產量30.5萬輛,預計2024年將突破40萬輛。這也意味著,山東要如期實現上述產量目標,未來兩年年均增量需達到30萬輛,難度不小。

進一步來看,新能源汽車產量占據山東全省近8成的濟南、青島,又將如何錯位布局,助力撐起這一“百萬產能、千億產值”目標?

回看這場新能源汽車產業競逐賽,山東“入局”并不算晚。

以濟南為例。早在2009年,濟南就與北京、上海、深圳等13個城市一同入選國家首批“十城千輛”節能與新能源汽車示范推廣應用試點城市。

同年3月,濟南市與中通客車控股股份有限公司和北汽福田汽車股份有限公司分別簽約,引進首批新能源客車。這也是濟南簽下的新能源汽車第一單。

不過,直到10余年后,比亞迪和吉利大手筆落子,濟南新能源汽車產業才算真正迎來“質”的飛躍。

2020年,濟南與吉利科技集團有限公司簽署全面戰略合作框架協議,引入新能源車生產線,濟南吉利智慧新能源整車項目總投資112億元,計劃年產10萬輛。2022年11月,該項目首款車型——A000級純電動車型下線。

2021年8月,濟南與比亞迪簽署全方位合作協議,宣布在新能源動力電池、半導體等領域開展全方位合作。2022年11月,比亞迪在濟南首臺電動汽車整車下線。

圖片來源:攝圖網501699639

風口之下,各地搶灘布局項目落地,時間就是“生命”。但相比合肥、西安等新晉力量,濟南的推進速度稍顯緩慢。

一個例子是,同樣在2021年落戶合肥的比亞迪汽車工業有限公司合肥分公司,僅10個月就實現從項目簽約到整車下線。

到2023年1-11月,僅合肥一市的新能源汽車產量就達68萬輛,超過了山東全省的產量。

作為山東另一“核”的青島,在2009年才迎來第一個汽車零部件企業落地。2014年,北汽新能源把北京之外的首個生產基地放在了青島,成為青島首家整車生產、銷售的新能源汽車綜合基地。

即便北汽新能源銷量很快迎來跨越式增長,青島新能源汽車產量一度高居全國前列,但在新能源汽車市場加速革新背景下,青島受制于車型單一、缺乏足夠強的龍頭企業等因素,同樣迅速被諸多“后來者”甩開。

山東也一直在努力破局。從公開報道看,這并非山東官方首次發文確立新能源汽車產業發展目標。

2022年9月公布的《山東省新能源汽車產業發展規劃(2021-2025年)》就曾明確,到2025年,山東新能源汽車產量達到50萬輛,行業產值突破5000億元,成為國內外競爭優勢明顯、國際影響力突出的新能源汽車產業聚集區。

相比《行動計劃》,短短兩年內,產量目標增長一倍,緊迫感不言而喻。

用當地媒體的話說,山東新能源汽車產業已從“蓄力期”轉向“爆發期”。

根據《行動計劃》,山東將進一步推動新能源汽車產業提質擴量,打造全國重要的新能源汽車生產基地。其中在產量方面,明確到2025年,全省新能源汽車產量力爭達到100萬輛左右,排名躋身全國前五位。

眼下的山東,距離“百萬”目標有多遠?

作為全國四個工業大省之一,山東的汽車產量已連續多年突破百萬輛,全國位次更是進步明顯。

國家統計局數據顯示,2018年山東汽車產量為87.94萬輛,至2023年前11個月攀升至176.5萬輛,不到6年增幅已超100%,排名也從全國第12位躍升至第4位。

然而,從國家統計局公布的新能源汽車產量看,2023年1-11月,廣東、上海、陜西、江蘇、浙江分列全國前五,山東則以16.42萬輛,僅排在全國第10。

這樣的成績,顯然與汽車工業大省的地位不相匹配。

以同期新能源汽車產量全國第五的浙江為參照,2023年1-11月,浙江汽車總產量138.26萬輛,新能源汽車產量53.83萬輛,占比近39%。而山東新能源汽車產量占比僅為9%,差距顯著。

除了新能源汽車占比不高,缺少高能級、龍頭企業項目也是山東的一大痛點。

公開數據顯示,山東現存9.85萬家新能源汽車相關企業,位居全國第一,高于廣東(9.08萬家)、江蘇(6.92萬家)等新能源汽車生產大戶。

而從工廠產能看,作為濟南新能源汽車生產的兩大主力,濟南比亞迪新能源乘用車及核心零部件項目目前年產能30萬輛整車,濟南吉利智慧新能源整車項目月產萬輛。

相比之下,西安比亞迪、上海特斯拉超級工程年產均超90萬輛;比亞迪合肥工廠年產能40萬輛,大眾安徽年產能規劃35萬輛……

在此背景下,此次《行動計劃》進一步明確,將通過實施產業鏈“5567”提升工程(做大5家乘用車龍頭企業、5家商用車龍頭企業,做強6項核心部件,做優7個配套產品領域),力爭到2025年山東新能源汽車產業規模達到5000億元,產業鏈供應鏈穩定性和競爭力顯著增強。

具體來看,《行動計劃》對山東省內各市作出明確分工——

以濟南、青島兩市為核心,鼓勵產能、關鍵配套集中,重點支持乘用車、商用車全面發展,打造兩大千億級產業基地;

以淄博、煙臺、濰坊、日照、臨沂、德州、聊城等市現有整車布局區域為補充,重點提升產能利用率;

突出棗莊、東營、濟寧、泰安、威海、濱州、菏澤等市現有配套優勢,鼓勵發展區域特色配套產業。

毫無疑問,作為山東“雙核”的濟南和青島,將在支撐山東打贏這場新能源汽車“翻身仗”中扮演關鍵角色。

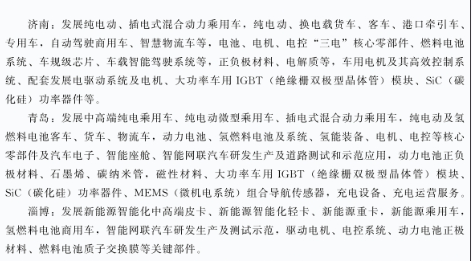

根據《行動計劃》提出的實施產業布局“錯位發展”行動,濟青兩市各自的重點方向也得以明晰↓↓↓

截圖來源:《山東省新能源汽車產業高質量發展行動計劃》

除了上述細化分工內容,《行動計劃》也在不同章節中分別“點名”濟青兩市的工作重點。

例如,在“強化重點項目支撐”部分,除了同時提及濟南和青島的新能源乘用車重點項目,還提到要推動濟南的智能網聯重卡項目;在“配套部件產業集聚發展”中,濟南定位為三大工業母機產業基地之一,青島和東營、煙臺等市則瞄準打造新能源汽車輪胎集聚區。

圖片來源:攝圖網501613713

值得注意的是,無論是山東省級層面印發的《行動計劃》,還是濟青兩地的官方表態,加速“產能爬坡”都成為近期的發力重點。

其中,《行動計劃》明確提出,強化政策支持和服務保障,推動濟南、青島兩市新建項目加速產能爬坡。事實上,這也是其如期實現新能源汽車百萬產量、5000億元產值規模的關鍵支撐。

根據濟南的規劃,到2025年新能源汽車產業規模力爭突破2000億元。青島則提出,到2026年全市整車產量達到160萬輛,其中新能源汽車產量60萬輛;產業鏈產值實現3000億元,本地配套率達到55%。

一個積極變化是,近幾個月來,首款搭載純固態激光雷達技術的量產車型——極石01,以及星途瑤光C-DM、奇瑞風云T9等多款全新車型接連導入或下線量產,標志著青島車型單一、偏低端的新能源汽車產業現狀正在改變。

加速向高端市場破圈突圍,能否助力青島乃至山東新能源汽車產業向價值鏈高端邁進?眼下“新能源戰事”進入白熱化的下半場,市場風云變幻,一切仍待時間檢驗。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP