每日經濟新聞 2023-06-25 23:23:44

?不再“一心向南”,要“面面俱到”

每經記者 淡忠奎 程曉玲 每經編輯 楊歡

圖片來源:新華社

賽程即將過半,武漢距離“兩萬億”還有多遠?

2022年全國城市GDP排名前十的城市中,有7座城市GDP超過2萬億元——武漢以18866.43億元GDP,反超杭州、重回全國第八。

根據武漢、杭州兩市提出的年度經濟增長目標,2023年,武漢、杭州均有極大希望跨過2萬億元GDP門檻,邁入“2萬億俱樂部”,進入新的城市發展階段。

對標先進,學經驗找不足,是一座城市向更高處攀登的“必修課”。此前(4月26至27日),由杭州市委書記帶隊,杭州市黨政代表團剛剛結束了在廣深學習考察的行程。

相隔不久,武漢啟程出發——公開報道顯示,5月7日至10日、6月17日至20日,武漢市黨政代表團先后赴粵港澳大灣區、長三角考察學習。前后8天行程,6座城市,4場招商推介活動,30余處考察點位,拜會10余位企業家……

粵港澳大灣區、長三角,是我國經濟活力最強的兩大區域,確實是武漢學習的榜樣。而頗具信號意義的是,此次武漢在上海、杭州的招商引資金額(3426.67億元)已超過廣深(2838.51億元)。

在和專家學者的交流中,他們都指向了一個新的趨勢——曾經“一心向南”的武漢,正在“向東轉”。

經濟體量是觀察城市發展能級的重要指標之一。

《長江日報》分析指出,參照北京、上海、深圳等城市發展軌跡,GDP達到兩萬億元后,如果措施得當,經濟發展有條件進入一個加速的快車道。

顯然,等候在“兩萬億”門前的武漢,已經站在城市能級取得關鍵突破的重要節點。

如何發力沖刺?在今年“新春第一會”上,身為科教重鎮的武漢,明確將發力重點聚焦在“科技創新”,并提出舉全市之力推進“具有全國影響力的科技創新中心”建設。

武漢光谷 圖片來源:新華社

用當地媒體的話說,就是要全力以赴把科教人才優勢轉化為創新發展優勢,把科技創新“關鍵變量”轉化為高質量發展“最大增量”。其背后邏輯不難理解:科創強支撐產業強,產業強則經濟強,最終才能實現綜合實力躍升。

從此次武漢分赴粵港澳大灣區、長三角學習考察路線及點位看,“科技”和“創新”幾乎貫穿全程,深圳、蘇州等都是武漢學習的對象。

其實從自身基礎來看,武漢的科創實力不弱。作為科教大省,武漢普通高校數量僅次于北京、廣州,雙一流高校數量也排在全國第四位。所以,差距在哪?

粵港澳大灣區考察歸來,武漢市科技局黨組書記、局長盛繼亮直言,科技創新需要真投入,這一點在深圳體現得尤為明顯。一個典型案例是,深圳國際量子研究院獲地方政府持續累計投入,陸續建成超導量子計算平臺等一批一流科研平臺。

一個月后的長三角之行中,盛繼亮再度感受到差距:“為什么蘇州的高校沒有武漢多,卻形成了高效有序的科技協同創新體系?”

考察發現,自身創新資源相對貧瘠的蘇州,通過與國內外200多家高校院所建立合作關系,在全球設立35家海外離岸創新中心,并在蘇州聯合成立各類創新載體,短短數年便走完制造業升級之路。

在盛繼亮看來,對標長三角,武漢要把握科技創新的規律,做到對科技創新的“真重視、硬投入”。言下之意,當地對科技創新的重視與投入還不夠。

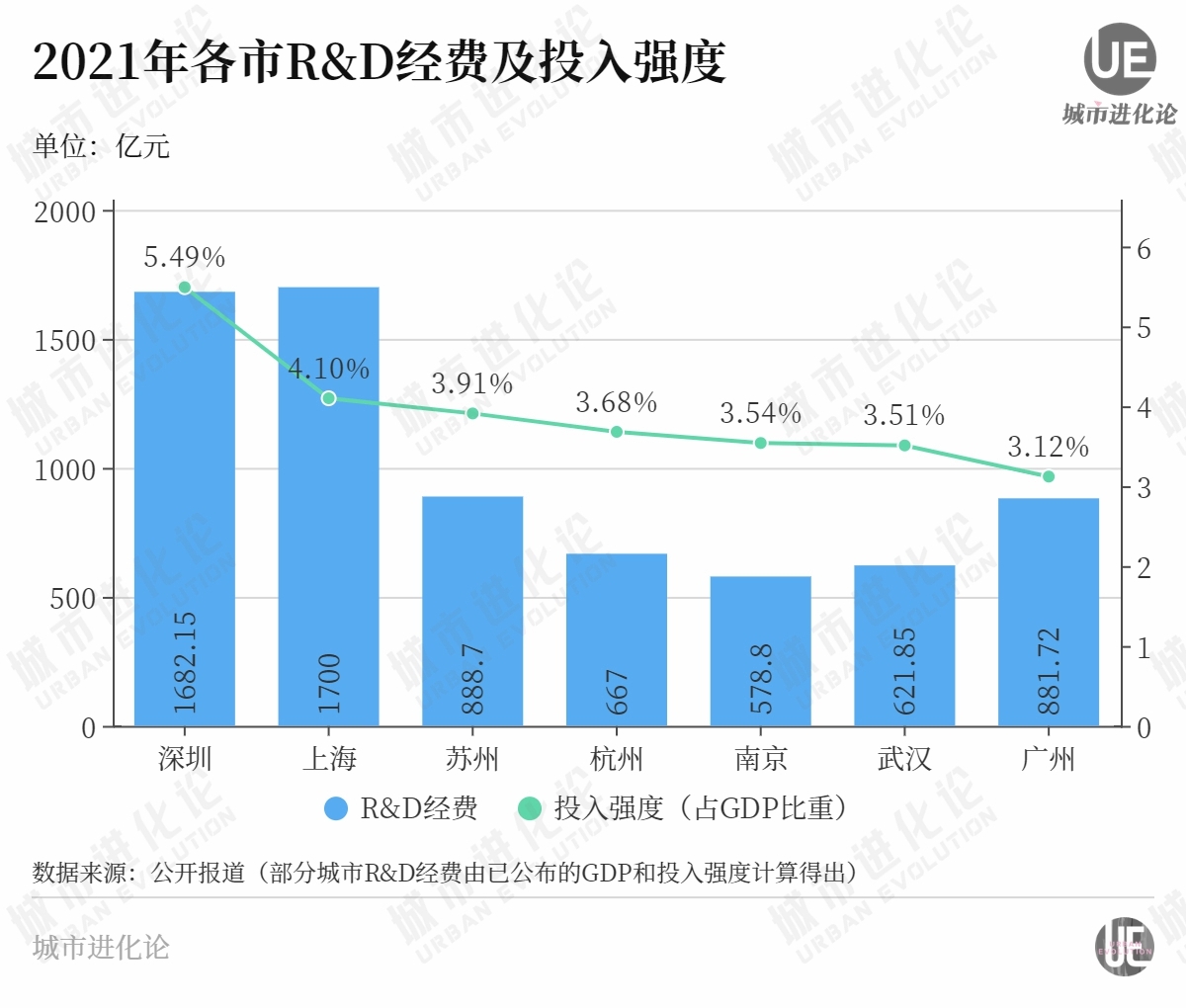

此處以2021年武漢及其考察學習的6座城市R&D經費來看,武漢621.85億元排在第五位,與排名第一的深圳相比,相差近2倍,從投入強度來看,也僅高于廣州。

華東師范大學城市發展研究院院長曾剛向城叔分析表示,對比長三角地區,武漢政產學研、金融和產學研的聯系都相對薄弱,當地的產學研應該再強化“政”和“金”兩個要素。這一點,無論對武漢都市圈還是長江中游城市群都具有借鑒意義。

跟以往的調研學習不同,武漢市黨政代表團另一重頭戲在于城市推介——

2023武漢招商引資暨武漢新城推介大會、2023武漢招商引資暨“專精特新”企業懇談會分別在深圳、廣州舉行,共簽約項目103個,簽約金額達2838.51億元;

2023武漢招商引資推介大會、2023杭州知名企業投資懇談會分別在上海、杭州舉行,共簽約項目108個,簽約金額達3426.67億元。

從珠三角、長三角手中接過“六千億大單”,也傳遞出新的信號——珠三角之外,長三角地區正在成為武漢全力“擁抱”的對象。

“在改革開放前40年,武漢大部分目標都是跟珠三角聯系,包括人員交流、產業鏈以及投資都體現明顯。長江中游地區尤其是武漢跟上海、杭州的聯系相對都談不上緊密。”曾剛認為,過去湖北基本是沿著京廣線向南走,武漢甚至比西部的重慶、成都跟上海的聯系還要低一些。

武漢長江中游航運中心核心港陽邏港 圖片來源:新華網

“80年代以前交通方面水運占比較大,湖北跟上海聯系是比較密切的。但是隨著沿海開放,特別是廣東珠三角的開放,湖北逐漸轉向珠三角、轉向廣東。”

中國城市經濟學會副會長、湖北省人民政府咨詢委員、長江經濟帶智庫聯盟秘書長秦尊文告訴城叔,廣東是最早開放的、開放成效也是最好的,以前湖北從廣東招商引資確實比較多,“孔雀東南飛,往南邊飛的多,往東邊去的少。”

如今,武漢跟長三角加強合作“有點補課的味道”。上述系列推介活動中,武漢在長三角城市上海、杭州的簽約金額接近3500億元,遠高于廣州和深圳的簽約金額,也反映出兩地聯系逐漸強化。

這從當地官方的表述似乎也能看出一些端倪。梳理政府工作報告,2022年武漢在“推進區域合作”一節中僅提及“積極承接京津冀、粵港澳大灣區等區域產業轉移”,2023年則提出“加強與京津冀、長三角、粵港澳、成渝等區域合作,提高承接產業轉移質效,推動長江經濟帶高質量發展”。

“我們不僅要對外開放,還要全方位開放,不能過多地偏向歐美地區,同時也要在國內建立一種全方位的合作關系。”曾剛認為,這些合作協議的簽訂,一方面是前期做了很多鋪墊,另一方面也證明長江中游或者武漢都市圈跟長三角的合作潛力很大。

這片被忽略的“機會”,逐漸成為武漢潛在的空間。從產業維度來看,6千億項目“大禮包”主要集中于新一代電子信息技術、新能源和智能網聯汽車、高端裝備制造、數字經濟等領域。

在秦尊文看來,長三角經濟帶戰略成效已經初步顯現,現在武漢跟上海之間的聯系更加密切,比如中國寶武集團就是寶鋼和武鋼合并而成。

此外,湖北提出要打造光電子信息、新能源與智能網聯汽車、生命健康、高端裝備及北斗是湖北省的五大優勢產業,武漢都比較有基礎,跟長三角城市合作空間也很廣闊。

比如,武漢光電子信息優勢明顯,上海生命健康十分突出;智能網聯汽車領域兩地都很強,航運以及金融等方面武漢可以為上海做配套,“比如上港集團也一直在布局長江中游地區”。

“從昆山到上海,道路兩旁基本上都是城市、園區和工廠,跨越省界的城區已經完全連成了一體。相比起來,武漢和周邊城市的邊界地帶還有很多‘留白’。”一位武漢干部在考察途中的感受,被外界頻頻提及。

尤其是武漢拿下第七個國家級都市圈的背景下,如何“輻射帶動周邊城鎮共同發展”是武漢的肩頭重任。

地處中國經濟地理中心的武漢城市圈,包括武漢和毗鄰的黃石、鄂州、黃岡、孝感、咸寧、仙桃、天門、潛江等9個城市,集中了湖北省一半的人口、六成以上的GDP總量。

不過,相比同類都市圈,武漢都市圈起步較晚、經濟總量偏小,作為“龍頭”的武漢對周邊城市的帶動作用不夠強成為無可爭議的事實——被形容為“一頭獅子帶著一群羊”。

相比武漢,其余城市均處于工業化加速階段,需要大幅提升城市能級、產業能級,跟武漢聯動發展。

武漢經開區總部經濟產業園 圖片來源:新華社

赴“一體化”程度最高的長三角考察調研,武漢特意留給武漢經開區、長江新區、東湖高新區專題推介的機會。

“這一方面是武漢市內部區域協調發展的需要,武漢四個角有三個國家級開發區——東南角有東湖高新技術開發區(光谷),西南角有武漢經濟技術開發區(車谷),西北角是武漢臨空港經濟技術開發區,東北角沒有國家級平臺。”

秦尊文認為,推介活動將長江新區與武漢經開區、東湖高新區并列本身就是有區域協同發展的考量,“有意識要把它推出去,最終帶動黃岡、孝感等城市協同發展”。

他對于國家級新區的帶動作用感觸頗深,武漢東南角“光谷”發展是最好的片區,對于鄰近城市的帶動作用非常明顯,比如鄂州、咸寧人口增長都十分迅速,“這就是武漢的外溢輻射作用”。

值得一提的是,武漢市黨政代表團在長三角城市學習考察期間,南京江北新區、上海浦東展覽館成為其在南京、上海的第一站,學習加快新區建設的意圖十分明顯。

秦尊文認為,不論浦東新區,還是江北新區的,武漢要學習的經驗首先就是創新驅動,充分重視新區對區域的帶動作用,“要借鑒上海、南京經驗,把最大的潛在優勢——科教優勢轉化為經濟優勢和生產力優勢”。

更進一步,曾剛認為,還有需要借鑒的一點是上海曾經提出長三角40個城市要“上海要做好店小二”,他們行政級別上是有差別,但是城市合作中的座次更多強調的是平等,而不是“居高臨下”。

“合作的機制、合作的意識、合作的一些手段,能不能重構、重建或者進行一點改造。我們不僅拿到投資,也要找對自己的不足,然后才能奮起直追”。曾剛說。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP