每日經濟新聞 2023-02-02 15:11:46

每經記者 黃辛旭 每經編輯 裴健如

繼芯片之后,激光雷達成為汽車產業鏈的熱點詞匯。

近日,國家商務部稱擬將激光雷達等技術列入《中國禁止出口限制出口技術目錄》(以下簡稱《目錄》)。“《目錄》發布的目的不是限制交流發展,大家不用過度解讀。對于企業尤其是高科技企業來說,需要提高對高科技領域政策法規的重視程度,保持與主管部門的高頻溝通,理性地判斷政策的決策考量。”1月31日,激光雷達系統供應商亮道智能內部人士告訴《每日經濟新聞》記者。

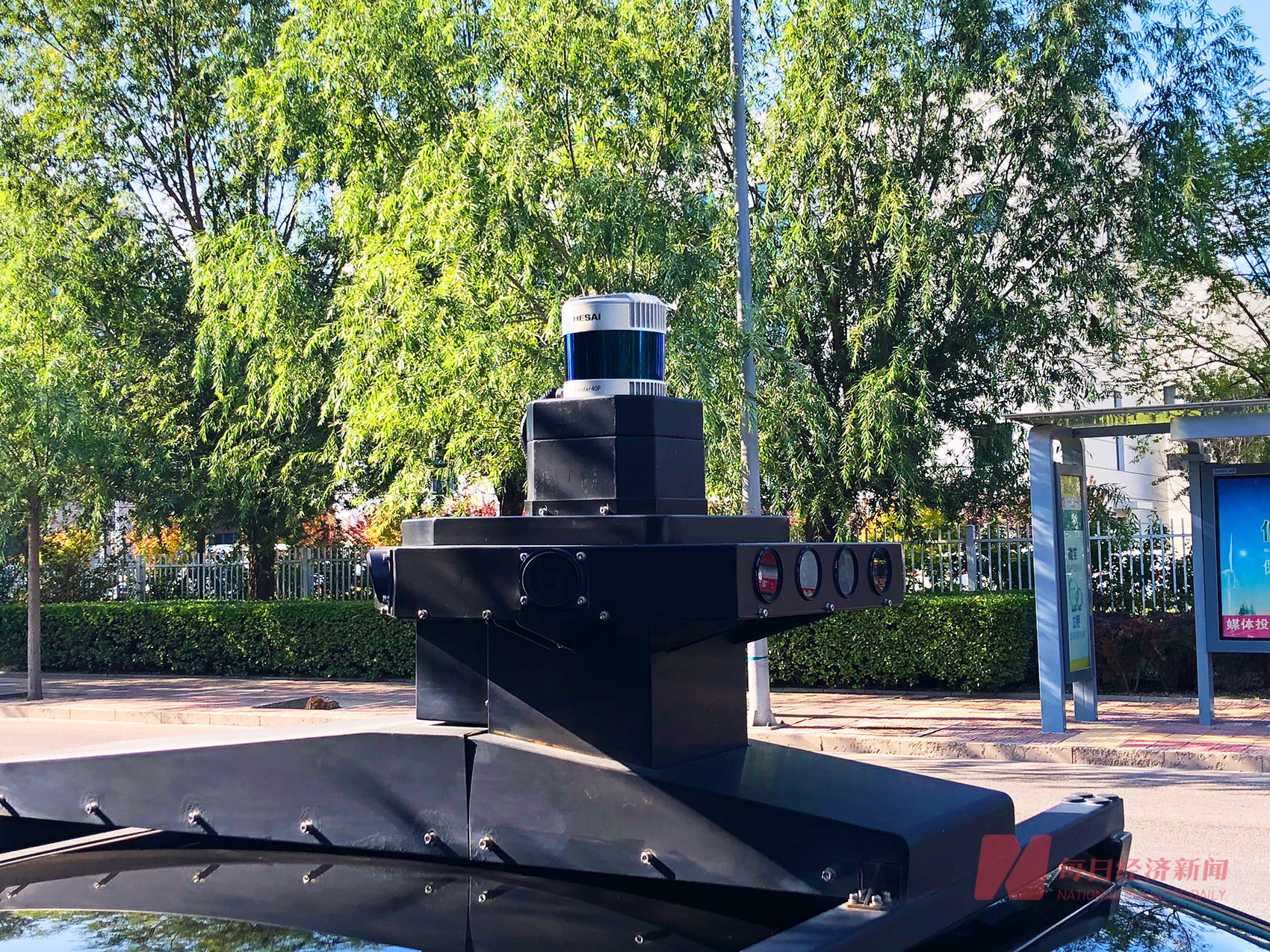

作為車用傳感主要器件之一,激光雷達一直被比喻為“機器人的眼睛”。據不完全統計,威馬M7、極狐阿爾法S全新HI版、智己L7、哪吒S、阿維塔11等車型都采用了激光雷達。甚至之前堅持純視覺路線的特斯拉,也在去年年底被傳出未來新車考慮搭載激光雷達的消息。

2022年,被稱為激光雷達規模化生產的元年。高工智能汽車研究院監測數據顯示,2022年1~10月,中國市場(不含進出口)乘用車前裝標配搭載激光雷達7.42萬臺,而上年同期這個數字還不到萬臺。高工智能汽車研究院預計,2023年國內乘用車前裝標配激光雷達交付將沖刺40萬~50萬臺規模。

近來,激光雷達供應商更是動作頻頻。1月17日,禾賽科技稱擬在美國納斯達克上市,并宣布已交付第10萬臺激光雷達;未感科技完成千萬元A輪融資;圖達通也已下線第5萬臺圖像級超遠距激光雷達。

但激光雷達是個“燒錢”的行業。甚至,部分海外激光雷達供應商在2022年迎來了合并與破產潮。對于國內激光雷達供應商而言,如何控本和量產,是獲取競爭入場券的重要指標。

激光雷達技術擬限制出口

近日,國家商務部與科技部等部門對《目錄》進行了修訂,其中新增的7項技術包括激光雷達系統、光伏硅片制備技術等。

按照《目錄》要求,激光雷達系統定位為“車載激光探測及測距系統技術”,這是當前全球智能汽車領域,針對高級別自動駕駛技術研究的核心硬件科技。伴隨自動駕駛技術的發展,相關的軟硬件技術具有較高的戰略價值。

圖片來源:商務部官方網站

上述亮道智能內部人士表示,《目錄》其實是去年底發布的,最近突然被報道,才受到行業的諸多關注。“這次政策限制激光雷達系統技術出口,可能是出于戰略層面的考量。因為目前國內的激光雷達技術相對比較成熟,且目前在類似性能下,國內企業的成本要遠低于Velodyne和Ouster等國外激光雷達公司。目前戰場上無人機對激光雷達應該有需求,國家層面對此類產品進行限制,應該是為了保證在這一領域的比較優勢。目前來看,這對國內激光雷達的海外布局影響不會太大。”一位雷達行業人士告訴記者。

不過,值得注意的是,如果激光雷達相關技術最終被列入限制名單,只是會限制技術授權或轉讓,基本不會影響產品正常銷售。“《目錄》發布的目的,并不是為了限制交流發展。”上述亮道智能內部人士認為。

有觀點認為,激光雷達系統等技術代表了未來的科技發展方向,禁止和限制這些技術的出口,既有利于保護國內企業,利用我國的龐大市場優勢和人才優勢來形成更高的技術壁壘,也是對其他國家不平等政策的一種反制措施。

部分激光雷達價格有望下探至千元

一直以來,成本高是激光雷達難以實現大規模商業落地的“攔路虎”。

“激光雷達的優勢在于點云密度比較高,但它確實有集成的困難和價格高的問題。”復睿智行CTO周軼告訴記者。

公開資料顯示,2022年,激光雷達價格基本在1000美元左右。開源證券分析稱,目前單顆激光雷達的成本價格最高仍接近1萬元。

“一般而言,市面激光雷達的成本構成分成三部分。其中,光學系統的部分、激光收發模塊的模組成本大概占比是三分之一。還有三分之一的成本與主板相關,因為主板里面有一些核心算法的芯片。剩余的三分之一成本主要來自于整個激光雷達中的一些結構件、密封膠等。”上述亮道智能內部人士告訴記者。

眼下,降低成本成為激光雷達供應商的重點工作,有不少激光雷達供應商選擇以技術手段進行成本的控制。根據蓋世汽車研究院發布的《車載激光雷達產業報告(2022版)》,激光雷達大部分成本存在于激光收發模塊和處理芯片上,所以欲降低成本需從激光發射器、激光探測器、處理芯片三大方面入手。

“這也是我們比較看好純固態Flash激光雷達的最重要原因之一,Flash激光雷達內部的結構十分簡潔,其中發射、接收、驅動模組都是芯片化。”上述亮道智能內部人士說。

此外,擴大量產規模也成為激光雷達供應商降本的另一重要手段。“和其他行業一樣,半導體行業的邏輯也是規模化以后,成本就能實現比較大幅度的下降。其次,隨著市場的進一步打開,供應鏈上將有更多優秀的企業涌入,降本增效是大家一致的方向,大家一起優化工藝、材料、結構等,共同去把成本做低。到2023年,激光雷達就很有可能會成為面向大眾市場車型上的標配傳感器。”上述亮道智能內部人士認為,“激光雷達還有明顯可期的降價空間,現在需要的就是訂單。”

“在未來,激光雷達的價格會往下走,部分激光雷達的價格門檻可能會在1000元到1500元之間。”周軼表示。

新對手加速攪局

降本之外,“上車難”是激光雷達行業面臨的又一現實問題。

“激光雷達硬件上車只是其價值兌現的第一步。因為激光雷達并不是一個單純的硬件產品,它的重要性需要通過感知算法、融合感知、智能駕駛功能開發的一步步嵌套,方能兌現。”上述亮道智能內部人士說,“自動駕駛中的算法處理過程,就是在測試驗證中不斷攻克問題。即便硬件上車之后,我們還需要通過持續的數據收集和挖掘,迭代激光雷達的感知能力。”

正因如此,激光雷達有著較長的研發投放周期。據記者了解,一款激光雷達的系統研發周期大約在7年。

在成本高、上車難的挑戰之下,不少車企轉向了分辨率高、且成本大概在千元以下的4D毫米波雷達之上。甚至在2022CES消費電子展上,Mobileye首席執行官Amnon Shashua更是直言,“(到2025年)除了正面,我們只想要毫米波雷達,不想要激光雷達。”

“從技術角度分析,4D毫米波雷達的精度是傳統毫米波雷達的升級版本,但是和激光雷達還不是一個量級的。之前有一個觀點是認為4D毫米波雷達未來有可能替代低線束的激光雷達。從價格來看,有部分4D毫米波雷達的價格并不比Flash激光雷達便宜,且單芯片4D毫米波雷達目前還在早期研發階段,要想形成一個標準化、可規模量產的產品,估計還需要3年甚至更長的時間。”上述亮道智能內部人士認為,4D毫米波雷達未來替代的應該是傳統毫米波雷達,而不是激光雷達。

但還有一種觀點認為,激光雷達與4D毫米波雷達可以進行功能互補。“之前業內對毫米波雷達、攝像頭和激光雷達孰優孰劣爭論不休,但慢慢地,大家發現靠單一的傳感器是無法實現自動駕駛的,因為每一款傳感器都有自己的優點和缺點,只有把所有的傳感器融合起來,我們才能得到自動駕駛所需要的精度和準確度。”周軼說。

留下還是出局?

作為研發周期長、技術迭代快、研發資金高的行業,激光雷達向來有著“燒錢”的標簽。不過,近期國內的激光雷達產業正備受資本市場青睞。

1月17日,禾賽科技向美國證監會(SEC)提交招股書,擬在美國納斯達克上市,或將成為“中國激光雷達第一股”;2022年12月28日,國內激光雷達公司未感科技稱已完成千萬元A輪融資。

與此同時,國內車企也開始入局激光雷達產業,與激光雷達供應商進行“花式”合作。比如,2022年,比亞迪、宇通客車等參與了激光雷達生產企業速騰聚創24億元的融資;蔚來參與了激光雷達制造商圖達通B+輪投資,該輪融資總額為6600萬美元;2022年,小鵬汽車投資了激光雷達公司一徑科技,成為其新增股東。

有觀點認為,這種合作模式可以使主機廠與激光雷達供應商各取所需,既能使車企獲得穩定的激光雷達供應,也使激光雷達公司有了研發資金和產品銷路的保障。

在資本和產業鏈的熱情之下,激光雷達產業成了新的風口。招商證券分析稱,預計2026年車載激光雷達的市場規模將超過28.75億美元,約占整個車載雷達市場的26%,年復合增長率為66%。

但不得不提的是,因為資金、研發周期等多方面的原因,海外市場的激光雷達公司則在去年出現了一波“破產合并潮”。2022年10月,被稱為激光雷達“鼻祖”的Ibeo宣告破產;2022年11月,激光雷達上市公司Velodyne和Ouster以全股票方式合并;2022年12月,上市僅10個月的美國激光雷達明星公司Quanergy Systems宣告破產。

“國內汽車智能化的發展,跟國外市場有明顯的節奏差異,確實有‘冰火兩重天’的感覺。”上述亮道智能內部人士表示。

在邁過量產元年之后,2023年激光雷達產品能否順利“上車”?今年究竟是爆發之年,還是洗牌之時?國內激光雷達供應商會在內卷的賽道上留下來,還是重蹈海外激光雷達供應商的覆轍?這些問題的答案,還需要時間來給出。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP