每日經濟新聞 2022-06-30 15:24:21

◎適用負個人所得稅前提是有工作。所以它實際上是激勵人們就業,這是它和補貼的根本區別。

◎以負個人所得稅這樣一種制度來實現對真正低收入群體的補貼是好事,可以嘗試在部分地區短期試點。

每經記者 張蕊 每經編輯 陳星

近期,受國內外多重因素影響,我國就業壓力有所增加,消費增長乏力,有必要考慮有針對性的政策措施來加強對就業和居民消費的支持。

近日,一篇題為《負個人收入所得稅——關于促就業和穩消費的一點政策思考》的工作論文,嘗試提出一個臨時實施負個人收入所得稅的方案。

論文作者建議,對收入較低的群體采取臨時負個人收入所得稅政策,即按比例向個人支付一定數量的補貼,來實現促進就業和拉動消費的目標。

論文指出,負個人收入所得稅是指當個人的工作收入低于一定水平時,國家按比例向個人支付一定數量的補貼。與一般的福利支出不同,負個人收入所得稅的前提通常是要求獲得補貼的人必須有工作。

負個人所得稅政策是否可行?與發放消費券相比孰優孰劣?針對這些疑問,《每日經濟新聞》記者電話采訪了多位專家。

何為負個人所得稅?這是一個什么樣的政策?適用于哪些場景?

“負個人所得稅是和所得稅的稅種性質相關聯的一種說法。”中央財經大學財政稅務學院教授溫來成在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,一般情況下,所得稅是有所得就征稅,沒有所得不征稅。所得稅大多數都實行累進稅制,所以所得越多,征稅也越多。

“如果一些人沒有所得,生活很困難,實行負所得稅就相當于政府在特定時期給這些群體發補貼。”溫來成舉例說,比如有的城市一些人不給政府交稅,政府還給這些人發錢,這實際上也可以理解為負所得稅。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文告訴《每日經濟新聞》記者,負個人所得稅名義上是稅,實際上是運用稅收手段實現對低收入者的財政補助。

施正文解釋,按照稅的本意,是有收入才交稅。“如果不實行負所得稅,當然也不用交稅,而實行負所得稅,就是國家向你‘交稅’,也就是國家給你補貼。”施正文說,顯然負所得稅適用的場景是當居民收入過低時,國家通過這樣一個制度給他補貼。

中國財政科學研究院公共收入研究中心副主任梁季則對《每日經濟新聞》記者表示:“我們現在的基本費用扣除和專項附加扣除,是在稅基上進行減少,而負個人所得稅相當于在稅額上進行減少。”

梁季認為,前述論文所表之意是在我國現有稅收制度基礎上,再加一項扣除。“這項扣除叫做工作扣除,這項扣除不是在收入里扣除,而是直接在應納稅額里扣除。”

“如果是用稅額抵免的方式,那么就一定會出現負所得稅,所以就需要有制度上的安排。”梁季解釋,因為目前低收入者是不交稅的,如果有了負所得稅,負的數額越多,所獲得的負所得稅就越多,對于應納稅額是0以及0以下的人而言,稅負也就不一樣,因此負所得稅也可以起到調節這部分人收入分配的作用。

當前,受國內外多重因素影響,我國就業壓力有所增加,消費增長乏力,經濟下行壓力增大,在這種形勢下,若實行負個人所得稅政策有哪些好處?對于促就業和穩消費能否起到相應的作用?

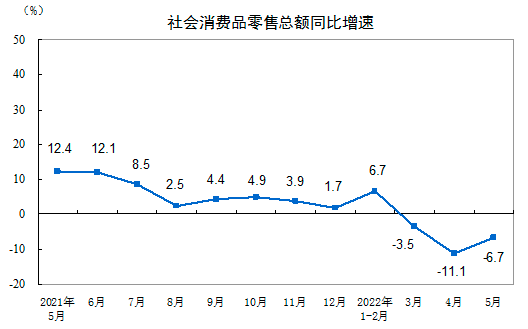

5月份,社會消費品零售總額33547億元,同比下降6.7% 圖片來源:國家統計局

對此,施正文認為,現行個稅政策通過提高起征點、降低稅率等措施來調節社會分配,只對有應稅所得的人起作用,但對于夠不到起征點的真正的低收入群體來說,并不能享受政策利好。“負所得稅則恰恰有助于彌補這種缺陷。它是財政支出手段,因此可以有效彌補稅收手段的不足。”他說。

不僅如此,負個人所得稅還可以促進就業。施正文分析,適用負個人所得稅的前提是要有工作。“所以它實際上是激勵人們就業,而不能養懶漢,這是它和其他補貼的根本區別。”

此外,納稅人以現金交稅,負個人所得稅發的也是現金,對于真正的低收入群體而言,現金發放更便于他們直接消費。“從這幾個層面上來講,負所得稅確實對促就業和穩消費能起到一定作用。”施正文說。

目前,全國范圍內已有相當多的省市啟動了消費券發放工作。與發放消費券促消費相比,負個人收入所得稅政策有哪些優缺點?

梁季對《每日經濟新聞》記者表示,從政策推出的靈活性來看,消費券的發放更為靈活,可以很快推出來,因為消費券發放目前都屬于地方政策,由地方財政負擔。但負個人所得稅涉及稅制安排,稅制的改革需要在中央層面推動,所考慮的因素會更多更復雜,推出的速度可能不及消費券。

從拉動消費角度看,消費券對消費的激勵更直接,必須消費才能使用,消費以后可以帶動經濟。但負個人所得稅是間接的,它要先把錢發到低收入群體手里,這就有不確定性,這些人未必去消費,在對未來收入預期不好的情況下有可能用來儲蓄。

從覆蓋人群角度看,負個人所得稅的針對性更強,主要針對低收入群體;而消費券是對所有人都有利,不管高收入者還是低收入者,只要消費就能享受到福利。如此看來,負個人所得稅的總體規模可能會小于消費券。

溫來成則表示,發放消費券拉動消費從結果來看更多的是一種政策導向,實際上的拉動作用比較有限。

溫來成說,消費券通常會針對特定商品,且消費券大多數由地方財政負擔,要考慮地方的承受能力。

從國外的情況來看,消費券有非常明確的指向,比如有一種食品消費券,就是針對流浪乞討人員,給他們免費午餐。還有一種教育消費券,只發給學生,這些都是對特定群體發放的。

“落實到具體的個人或行業,發放消費券的作用比較明顯,但是放到整個地區或者全國范圍來講,這個力度就很小了。”溫來成說。

在施正文看來,消費券一般沒有附加條件就可以使用,而負所得稅的前提是必須有工作,“這些政策都是政府促消費穩經濟的手段,二者不可互相替代。”穩經濟需要政府采取組合式工具,負所得稅可以彌補現行政策的一些缺陷,但不能直接代替其他工具。

當前背景下,這項政策在我國是否可行?

對此,溫來成認為,國家在制定促消費政策時要統籌兼顧。從宏觀上來講,只能更多地寄希望于通過經濟的增長、就業的增加、居民收入的增加,來提高全社會的消費水平和消費能力,再反過來拉動經濟增長。

“負所得稅也好,消費券也好,只能適合一些特定群體。”溫來成對《每日經濟新聞》記者表示,像城鄉居民低保制度實際上就是一種負所得稅,目前我國城鄉低保覆蓋的人口總規模在4000萬人左右。

溫來成表示,現在的情況是受疫情等多種因素影響,餐飲、交通、旅游等行業困難較多,這些行業的就業人群如果失業,實在有生活困難,可以對他們實行負所得稅政策。“但這也得有一定的前置條件,就是地方財政能拿出來這個錢。”溫來成強調,從眼下來看,各地財政普遍吃緊。

溫來成介紹,個人所得稅目前是中央財政和地方財政四六分成,60%歸中央,40%收入歸地方,所以只有40%的空間留給地方來支配。“能不能夠實行?在多大范圍內實行?首先要考慮資金問題。”

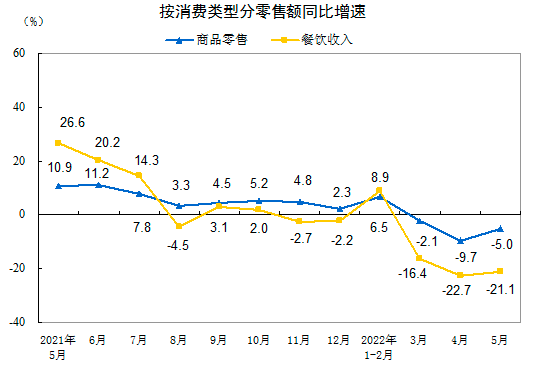

5月份,餐飲收入3012億元,下降21.1% 圖片來源:國家統計局

梁季則認為,從整體稅制角度來看,我國個稅起征點比較高,大多數人本就不用交稅,如果實行負個人所得稅制度,意味著會有相當多的人通過這項政策獲得補貼,這在稅制上是不匹配的。

換句話說,如果要實施負所得稅制度,就要保證有更多的人交稅,起征點就要低一點。現在本來很多人就不交稅,又有大量的人通過負所得稅拿補貼,財政壓力會很大。

而且,“整個稅制改革周期會很長,修一次法并不容易。”梁季強調,實行負所得稅,需要進行全方位的論證,要測算政策的覆蓋面、征管上是否可行等。

從具體征管角度來看,施正文提到,負個人所得稅是針對個人綜合所得來征稅,“個人收入信息很難準確掌握,信息如果不準確,最后就有可能補貼不公平。”

梁季也提到信息準確的問題,一旦政策出臺,是不是有可能會出現一些人假就業?

因此,施正文認為,政策的設計上既要兼顧財政承受力和居民的實際困難,也要考慮公平。

在施正文看來,以負個人所得稅這樣一種制度來實現對真正低收入群體的補貼是好事,可以嘗試在部分地區短期試點。“負所得稅在很多國家,特別是發達國家運用比較普遍,有其不可替代的作用,我們可以在這方面進行一些探索。”

那可以在哪些地方試點?就現狀而言,低收入群體更多處于經濟欠發達地區,這些地區應該更積極地去做試點,但這些地區的財力通常也會比較緊張,相反經濟發達地區可能低收入群體相對不那么多,如何解決這種矛盾?

對此,施正文認為,補助、保障等涉及基本公共服務問題,基本生存保障中央政府要承擔更多的責任。

“這些試點發達地區和欠發達地區都可以做。”施正文說,發達地區財力強,可以自己多承擔一些,試點范圍更廣一些;對欠發達地區,中央財政應給予支持,可以搞專項轉移支付,但也要因地制宜、循序漸進、量力而行。

封面圖片來源:新華社記者 魏培全 攝

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP