每日經濟新聞 2022-01-09 09:42:03

每經記者 岳琦 楊煜 每經編輯 楊夏

■相關公司:艾可薩科技

■行業屬性:芯片設計、存儲系統

■估值/融資輪次:2021年上半年完成數千萬元的pre A輪融資,目前正在進行Pre A+輪

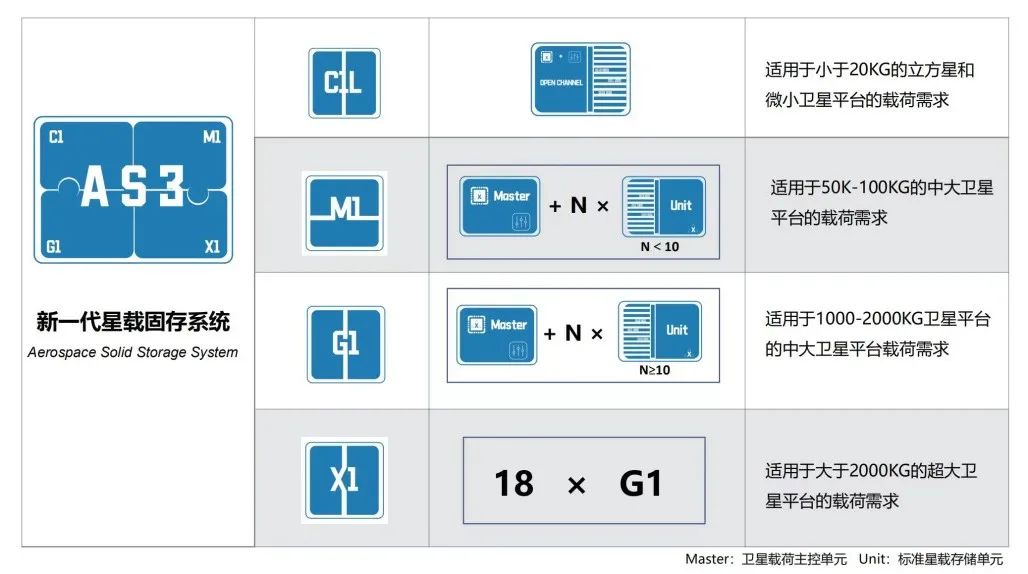

■核心競爭力:大容量星載存儲系統,宇航級存儲控制器芯片

■未來關鍵詞:太空數據中心

海外商業航天巨頭剛剛完成太空載人旅行,國內企業也早早盯上太空生意。

把數據中心建到太空去,這是西安艾可薩科技有限公司(EXA Tech)(以下簡稱艾可薩科技)的雄心,但至少10億元人民幣的造價也令人咋舌。

近日,在接受《每日經濟新聞》“對話未來科技”欄目記者獨家專訪時,艾可薩科技聯合創始人王瑋表示,衛星目前的發展趨勢之一是智能化,智能化發展極致的應用場景就是太空數據中心。在他看來,由于中國地面站布局不夠密集,隨著空間信息數據量的增長,5年內遙感衛星運營商必然出現數據在軌存儲需求。艾可薩科技在等待的便是這一時機。

從IT行業踏入航天產業,王瑋更看重商業航天背后的商業邏輯。與IT行業早早實現標準化不同,衛星的標準化剛剛起步。他認為,衛星需要先實現硬件和軟件的標準化,完成基礎設施建設后,衛星應用市場才能得到解放。

這是一個仍待驗證的市場,資本定義下的商業航天風口還未到來。王瑋坦言,“一個封閉的市場剛剛打開”,商業航天無疑是有機會的,但難在判斷現在是否是資本進場的好時間。資本市場目前對商業航天更多的是賽道的布局,因為商業航天很可能會像新能源賽道一樣,等大家看到市場開始發展的時候再進場已經晚了。在他看來,真正能整合資源并進入商業航天領域的人不算多,掌握航天技術工程經驗的人與擁有資源整合能力的人還沒有完美地融合在一起。

艾可薩科技宣傳圖 圖片來源:艾可薩科技官方微信公眾

談愿景:5年內必然會出現太空數據中心需求

艾可薩科技的商業航天故事有些特別。與大部分創業者主動叩響民營商業航天的大門不同,艾可薩科技的創始團隊是被商業航天企業和資本先找上了門。實際上,艾可薩科技的初創團隊是完全的航天“門外漢”,兩名核心技術人員都出身于國內存儲芯片龍頭企業兆易創新(603986,SH)。

艾可薩科技Bifort宇航級存儲控制器芯片 圖片來源:受訪方提供

商業航天背景下,衛星制造商對存儲容量和速度的需求大幅提升,為艾可薩科技初創團隊帶來進入商業航天產業鏈的機會。2015年,長光衛星找到艾可薩科技初創團隊,為其“吉林1號”衛星提供大容量星載存儲系統解決方案。艾可薩科技的商業航天路由此開始,至今已有6顆星8套星載存儲系統產品在軌使用。

艾可薩科技星載固存系統 圖片來源:受訪方提供

不過,作為衛星設備配套廠商,行業發展的天花板是可以預見的。在“存儲+航天”的道路上探索多年后,艾可薩科技提出了更為宏大的愿景——轉為太空數據服務運營商,同時在十年內全力構建圍繞遙感應用的太空數據中心。

目前,地面站承擔著接收、處理和分發遙感衛星數據的職能,遙感衛星只有在進入地面站跟蹤范圍內才能傳輸數據。由于中國地面站布局受限、數量不足,因此衛星數據的傳輸效率較低。據王瑋介紹,美國遙感衛星采集到數據后能在15分鐘內接通地面站,傳輸完數據后馬上就能執行下一項任務;而中國遙感衛星需要等繞到中國地面站上空時才能傳輸數據,數據從采集到產生價值最久需要兩天的時間。

與此同時,商業航天正在加速衛星工業化和低軌衛星星座建設。未來十年,地球近地軌道資源將被占滿。隨著低軌衛星越來越多,產生的數據量也將越來越大。然而整體算下來,現在留給衛星進行數據傳播的時間窗口只有1200秒,衛星往往需要先將數據壓縮才能在有限時間內傳完全部數據。

艾可薩科技注意到,遙感市場已經出現數據傳輸鏈路的痛點。王瑋直言,5年之內衛星數據將完全沒有機會能全部傳回地面,必然會有一部分數據留在天上。“到時候不建太空數據中心都不行,因為也不能把數據扔掉,不然衛星產生這些數據的意義就不存在。”王瑋說。

此外,要想提高系統效率,數據原則上就要靠近計算端和應用端。王瑋認為,如果數據采集于太空,完全可以在太空中完成應用,無需再傳回地面。

在艾可薩科技的構想中,其太空數據中心將是以存算一體的智能硬件為主載荷(IPL),并以數據中繼星的軌道模式為主的分布式數據中心,為中低軌道的遙感衛星同時提供數據處理和數據傳輸的服務。

與地面上的數據中心相比,位于太空的數據中心擁有更低的運維成本和更強的安全性。在遙感數據領域,太空數據中心相較于地面站能讓企業實現更高的運營效率。但太空數據中心也面臨著造價高昂的尷尬現實。

據王瑋估計,一個太空數據中心從研發到發射將耗費至少10億元人民幣,對應的企業估值應在百億以上。王瑋表示,要想從投資者那里拿到足夠的融資,就需要讓投資者看到盈利的可能性。

太空數據中心的市場機會和技術路徑已經擺好,艾可薩科技正在等待下游市場需求的爆發。

談成長:基礎設施建設要走在應用解放前

近年來在政策機遇下,我國商業遙感衛星數量預計將以較高的速度持續增長。

以“碳中和”目標為例,降碳減排的一大痛點在于計算碳排放量,而遙感衛星在測算碳排放量上具備獨特優勢。遙感衛星通過對地球大氣環境進行監測,可以反演出溫室氣體濃度。隨著各行各業都出現“算碳”需求,遙感衛星應用將邁出一大步。

不過,遙感衛星在發展同時,也顯現出中國航天在電子系統等底層技術積累上的不足。在出身IT行業的王瑋看來,太空信息基礎設施的發展路徑與地面上的IT行業有著共通之處。

他解釋道,計算機先有大概的應用方向,再提出算法,為了支撐算法,需要軟件和硬件。遙感衛星亦如此,先確定應用方向,接著明確承接該應用需要的算力和存儲的硬件性能需求。不同的是,IT業早早便實現了標準化,基于標準開發的應用越來越多,并逐漸發展出云計算和邊緣計算,而衛星產業的標準化剛剛起步。

“當應用還沒解放的時候,需要先建設基礎設施。”王瑋表示。他認為,當衛星實現了硬件標準化和軟件標準化,并具備足夠的算力和存儲能力時,太空信息基礎設施才算建成,各行各業才會開始思考如何在衛星上開發應用。

商業航天的興盛讓衛星的標準化提上日程。近年來,商業航天企業紛紛提出低軌衛星星座計劃,在低成本快速部署的要求下,衛星的批量化生產線應運而生。

王瑋指出,在商業世界建立標準的邏輯并不復雜——誰給上游供應商的生意最多,誰就能引領行業標準。一方面,衛星的量產會帶動供應商的量產,供應商實現量產后可以降低產品成本,另一方面,其產品可靠性也得到檢驗。因此,新入場的衛星企業必然會選擇跟隨。

談模式:找到商業化需求才是真正的商業航天

市場上存在一種對商業航天常見的誤讀,即認為商業航天就等于社會資本可以制造火箭和衛星。對此,王瑋認為,能找到商業化的需求才是真正的商業航天。

實際上,商業航天產業能走多遠,關鍵就在于衛星應用能帶來多大價值。

不少衛星企業在成立之初就確定了未來衛星的用途。例如長光衛星瞄準高性能光學遙感衛星,核心變現方式是提供各類遙感影響和信息產品。銀河航天要對標SpaceX的“星鏈”項目,發力衛星互聯網。時空道宇則是吉利集團旗下的衛星制造商,衛星研制將服務于吉利集團的車聯網、智能駕駛等應用場景。

“衛星運營商在真正定制衛星要干什么事。”王瑋說道。在他看來,衛星制造與衛星運營一體化是現在最好的故事。這也在投資市場得到認證。目前,長光衛星已經完成Pre-IPO輪融資,估值約百億元;銀河航完成B1輪融資,估值近80億元。二者都位于民營商業航天公司的估值前列。

只做衛星承接制造的企業需要等需求找上門。這類企業往往選擇發展通用衛星平臺,根據客戶需求安裝不同的載荷。據《每日經濟新聞》記者了解,衛星平臺在技術實現難度和產品化方面有優勢,但在微小衛星平臺上,載荷的性能會受到嚴重約束。同樣的性能要求下,專用型衛星通過圍繞載荷進行星載一體化設計,可以在更小的重量級下滿足要求。

不過,從衛星制造到數據運營的全鏈條發展也是把雙刃劍。王瑋認為,這樣的商業模式偏“重”。不僅要養活更大的團隊,還要面對更多的競爭對手。隨著商業航天市場發展得足夠大,企業會意識到“只能干好一件事”,專業衛星制造商也能站穩腳跟。

值得一提的是,傳統衛星應用企業也開始向衛星運營延伸,提升企業價值。2021年,老牌遙感應用企業航天宏圖(688066,SH)推出自己的“航天宏圖一號”衛星星座計劃,并委托銀河航天研制建設上述星座項目。航天宏圖表示,該項目建成后將完善其衛星應用領域全產業鏈布局,拓展公司業務產品線。

整體而言,商業航天產業仍處于風口來臨前的階段。王瑋坦言,“一個封閉的市場剛剛打開”,商業航天無疑是有機會的,但難在判斷現在是否是資本進場的最好時間。資本市場目前對商業航天更多的是賽道的布局,因為商業航天很可能會像新能源賽道一樣,等大家看到市場開始發展的時候再進場已經晚了。在他看來,現在行業內真正能整合資源并進入商業航天領域的人還不算多,掌握航天技術工程經驗的人與擁有資源整合能力的人也沒有完美地融合在一起。

在這條相對漫長的賽道上,商業航天市場的整合與流動才剛剛開始。

記者手記:商業航天從業者要講技術情懷,更要反思商業邏輯

人類文明將走向何方?王瑋認為,人類文明的發展方向就是從有限的空間和資源,轉到無限的空間和環境中去。實現方式無非兩種,要么奔向元宇宙,要么離開地球、轉向星際文明。

仰望星空也要腳踏實地。商業航天不乏太空數據中心這樣引人入勝的前沿設想,但要真正落地還需具備實實在在的經濟價值。航天產業畢竟技術復雜、回報周期長,而市場上還有很多可以快速變現的項目。商業航天從業者并不是只靠技術情懷就可以打動投資者,還需要反思商業邏輯,基于商業視角謀劃企業的發展道路。

基礎設施建設是衛星市場尋得“活水”的前提。一方面,衛星的數量和性能要提上去,另一方面,衛星的硬件和軟件也要實現標準化。可以看到,在太空信息基礎設施領域,越來越多的航天外“選手”加入商業航天賽道。隨著不同領域的經驗與技術發生碰撞,中國商業航天將更加繁榮。

記者:岳琦 楊煜

實習編輯:楊夏

視覺:劉青彥

排版:楊夏 王蜀杰

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP