每日經濟新聞 2021-11-04 15:26:50

◎一家以技術作為主要賣點的物流公司,最終沒能戰勝人性,成為了O2O歷史洪流中的又一顆棄子。

每經記者 趙雯琪 每經編輯 劉雪梅

沉寂多年的城配O2O平臺云鳥科技,因為官方微博的突然“自曝”,重新出現在公眾視野中。

10月30日,云鳥科技員工通過官方微博發文控訴公司CEO:“這一次,云鳥真的飛(跑)了,云鳥CEO韓毅一句沒錢,就要破產清算。苦了小編幾個月的工資一分沒發,苦了司機和同事們的日夜辛苦!大家都快去告韓毅!周一見!”

這條微博,也揭開了70億元獨角獸轟然倒下的序幕。

云鳥科技 圖片來源:IC photo

成立于2014年11月的云鳥科技,曾將自己定位為“同城供應鏈配送”的互聯網平臺,巔峰期估值一度達到70億元,位列《胡潤全球獨角獸榜》第264位。金沙江創投、紅杉資本等早期投資者,也讓云鳥在物流領域傲視四方。曾經的明星創業團隊如今卻落得這般境地,令人唏噓。

事實上,這不是云鳥第一次爆發危機。據《每日經濟新聞》記者了解,早在2018年,新一輪融資失敗直接導致了云鳥資金鏈斷裂,這也成為了云鳥發展史上的分水嶺,此后3年多里,云鳥鮮有公開信息傳出。

啟信寶數據顯示,云鳥的最新一輪融資為2017年2月由華平資本、金沙江創投等投資的1億美元融資。

作為O2O時代的產物,云鳥的模式和滿幫、貨拉拉這些“貨運版滴滴”互聯網平臺較為類似,即都是通過平臺技術匹配司機和拉貨需求,唯一的不同在于云鳥科技主要匹配司機與B端用戶,而貨拉拉、滿幫等匹配零散司機與零散貨主的需求,因此,云鳥將自己定義為“同城供應鏈配送平臺”。

而在云鳥沒有拿到融資的這將近5年里,同城配送出現了冰火兩重天的局勢。在面向B端的城市配送中,原來只靠資本擴大規模,不盈利的頭部企業逐漸消失。另一面,面向C端的貨運平臺滿幫、貨拉拉以及快狗打車則迎來了資本的新一輪狂歡和上市潮。

物流專家楊達卿在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,貨拉拉、快狗打車都是C端客戶和B端客戶兼做,并以C端客戶作為營銷重點,流量規模效應給資本市場想象空間,比較容易獲得資本支持,并進一步擴張。云鳥選擇的市場是較為難啃的骨頭,主要面向貨主企業,尤其快消等企業。這個市場看似總體規模大,但實際上“暗礁”不少。

不過,除了行業分化問題,導致云鳥走到今天多少也存在公司內部管理問題。一位前員工向記者透露,有普通業務員涉嫌貪腐,且牽涉管理層,目前已報警處理,這也導致公司高管層有所變動。這些公司內部存在的管理漏洞,或也為今天的爆雷和CEO跑路埋下了隱患。

“技術考驗人性。”上述離職員工向記者感嘆。一家以技術作為主要賣點的物流公司,最終沒能戰勝人性,成為了O2O歷史洪流中的又一顆棄子。

“當時入職的時候公司在全國大范圍擴張開城,還傳年底要上市。”今年7月,高路(化名)入職云鳥科技,成為東部某大區的一名中層管理人員。彼時,云鳥科技該地區首次開城,正處于極速擴張階段。因為在物流互聯網領域有一定的工作經驗,云鳥科技給的待遇不錯,他選擇了加入。

但是讓高路沒想到的是,公司的工資是延后一個月發,提成延后兩個月發,自7月入職至今,高路只在8月底拿到了7月的工資,7月的提成、8~10月的工資都沒有如期發放,自己還倒貼了5萬元“互利籌”的錢。

何為互利籌?這是云鳥科技面向內部員工的理財產品。據高路透露,云鳥是一家現金流驅動的公司,但是公司的日常進賬和司機的管理費不足以支撐業務正常運轉,互利籌就是為了解決公司的現金流問題,由員工自發投入幾萬至幾十萬的資金,利息高于市面上的理財產品。“級別越高投入的錢越多。”高路說。

9月28日,高路前往云鳥科技北京總部參加中層會議,公司高管傳達消息稱,由于資金短缺,公司將收縮城市規模和員工數量。據高路回憶,在開會前,云鳥科技大約在50個城市開展業務,開完會后,公司宣布只保留13個超級大城的業務,其他城市均做人員遣散處理,只留1-2個員工進行善后。不過當時承諾員工工資“分期賠付”,就沒有掀起太大的風浪。

但是讓高路沒想到的是,在那場會議宣布業務削減之后,公司的司機押金和管理費還一直有進帳。

據了解,云鳥科技在司機端的收入包括兩部分,一部分是有車司機加入平臺需要提前繳納4000元管理費,產生業務后8%的傭金費用從這4000元里扣除;而沒車的司機可以選擇1萬元租用平臺貨車。

據高路回憶,10月8日開班以后,公司的司機管理費還在不停進賬。“每天大概有70萬-80萬元,峰值能達到105萬元。”顯然,這些司機繳納平臺管理費之后沒有接上一單,甚至都沒有拿到在平臺租的車。10月底,云鳥CEO“跑路”的消息傳出,韓毅在內部員工群里發布一紙“破產公告”后銷聲匿跡,這些錢去哪了呢?

關于高路提到的上市說法,也得到了佐證。據《21世紀經濟報道》,記者在云鳥科技的辦公室看到了已經被遺棄在辦公桌上《云鳥科技商業計劃書》和《摩根士丹利簡介及香港上市探討云鳥科技》,落款時間分別為今年8月和9月。這也說明云鳥科技確曾試圖尋找融資或者上市的辦法,最后卻以失敗告終。

也有前離職員工向記者透露,公司之所以在過去一年瘋狂擴招,擴大規模,也是為了更好講故事,在融資的時候提高估值。

自2014年成立以來,云鳥科技的人員規模一直忽上忽下,據上述離職員工透露,2018年上半年,公司大約有1500人,8月融資失敗后,大規模裁員只剩下200人,而自2020年開始,云鳥又開啟了新一輪擴張期,僅在9月就擴招上千人,9月底裁員規模近千人。

一位云鳥科技地方大區相關負責人向《每日經濟新聞》記者透露,云鳥在全國有3000名員工,近2萬名貨車司機,算上工資、司機押金和公司面向管理層推出的“互利籌”理財產品的錢,云鳥欠款規模或超過兩億。而在11月1日留下一紙“破產聲明”后,韓毅再未現身,只留下討要說法的員工和司機們。“前幾個月高管還說公司年底有可能上市。”該負責人表示。

如今云鳥位于全國各個區域的辦公室均人去樓空,留下的只有憤怒的討薪者和要債人,在雜亂的辦公區試圖拿走點值錢的東西。

云鳥科技武漢辦公區 受訪者供圖

云鳥科技北京辦公室人去樓空 受訪者提供

關于欠款規模、年底上市的傳言,以及內部員工互利籌的理財產品,《每日經濟新聞》記者采訪多位云鳥科技員工,均得以證實。另據媒體報道,公安機關接到報案后將此事件定義為經濟糾紛,并且已經進入云鳥科技盤查。公司創始人仍不知所蹤。

公開資料顯示,云鳥創始人、CEO韓毅是連續創業者,曾是硅谷動力副總裁、無線娛樂公司魔龍的創始人、微播易創始人。啟信寶顯示,韓毅是北京云鳥科技有限公司的大股東,持股17%。

高路的經歷不是個例,這幾天,全國各地的員工和司機紛紛選擇去云鳥科技的各地辦公區討要薪水和押金。

在云鳥科技微博小編發布“周一見”之后,云鳥科技官方賬號已變成注銷狀態。11月2日,該小編繼續通過云鳥配送的微信公眾號發布《十問云鳥科技CEO韓毅,怒刪微博咋回事?員工錢何時償還》。

圖片來源:手機截圖

這“十問”分別涉及拖欠員工薪資、司機押金;破產清算;官微被注銷等。在文章中,該小編細數了云鳥科技的欠款項目,其中包括3000多名員工和19000多名在職司機,司機服務費和押金涉及過億,員工工資涉及6萬元以上。

此外,該文章還指出,韓毅和公司高管分別在2021年10月14日和10月26日注冊新公司廣州卓運智慧科技有限公司,小編質問,韓毅曾說“一分錢都沒有”,為何有錢注冊新公司?

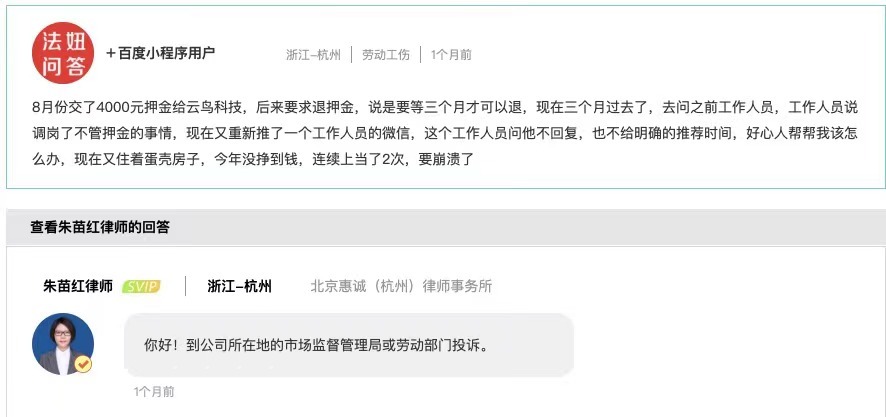

《每日經濟新聞》記者在某法律咨詢平臺上看到,一位云鳥科技司機在平臺上進行法律援助申請,具體內容為:8月份交了4000元押金給云鳥科技,后來要求退押金,說是要等三個月才可以退,現在三個月過去了,去問之前工作人員,工作人員說調崗了不管押金的事情,現在又重新推了一個工作人員的微信,這個工作人員問他不回復,也不給明確的推薦時間。

某法律援助平臺用戶留言

云鳥科技破產公告 圖片來源:受訪者

云鳥科技一位員工發給記者的公告顯示:云鳥科技自2014年11月成立,7年以來一直致力于用IT和科技改變城市配送效率,不斷的探索業務方向、調整商業模式,但逐漸陷入困境。2020年以來業務受到疫情的嚴重影響,雖經多方努力、籌措資金,仍無法擺脫經營困境,目前現金流已枯竭。公司被迫只能做出最無奈的選擇,決定申請破產。后續公司將盡力推進債權債務處置。公司管理層感到無比愧疚和自責,辜負了大家的信任和期待,在此鄭重道歉。

但是對于公告內容,《每日經濟新聞》記者采訪的多位員工都不認可。有員工認為,韓毅完全有機會提前告訴大家公司經營的真實情況,大家好聚好散,而非隱瞞實情,最后破產了之。

“云鳥配送”官方公眾號梳理出云鳥科技破產的節奏如下:

7、8月在財務告知資金周轉緊張的情況下還在瘋狂招募員工,到9月全國新增了1千多名員工;

8月初開始法人變更相關的各種操作;

9月30日拖欠工資;

10月8日突然撤城,承諾分期付員工工資和司機服務費;

10月14日、16日注冊新公司;

11月1日發公告,毀約所有分期方案宣布破產。

北京中聞律師事務所合伙人閆創向《每日經濟新聞》記者表示,公司破產并非CEO一紙公告就能免責,應該經過立案、法院受理、進行破產清算、確認債務情況等一系列規范流程,其中,職工債權應當優先償還。

而關于多位員工提到的“互利籌”項目,閆創表示,該行為涉嫌非法吸收公眾存款,具體還需進一步調查。

云鳥的破產,早在三年前或許就埋下伏筆。今年10月,云鳥科技就被曝在全國多地拖欠司機費用,不過10月中旬,該公司還曾就“跑路”傳聞進行辟謠。

公司當時聲明稱,由于云鳥科技戰略調整,公司對部分城市進行了業務優化,以整合資源更好地服務廣大司機和核心城市客戶。云鳥在業務調整城市均留有相應的業務人員,保證業務的正常開展。對于業務優化過程中涉及到的員工和司機,云鳥已與各城市代表進行協商,并給出了“優先給付”+“分期給付”方案。

官網顯示,云鳥科技共有兩大核心板塊,分別為同城供應鏈配送業務以及貨車租賃平臺。云鳥科技已在北上廣深等50個一二線城市開展業務,覆蓋華北、華東、華南、華中、西南,服務各類供應鏈客戶近10000余家。至今,云鳥科技運力池已擁有超過100萬名司機。

而自從2018年融資失敗導致資金鏈斷裂以來,云鳥不僅徹底掉出同城貨運的第一梯隊,在媒體和公眾視野中也少有發聲。

一位在2018年因為大規模裁員離職的前員工在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,公司當年融資失敗就開啟了裁員和業務縮減,之前滴滴、阿里等先后都對公司做過盡調,但是都沒有下文。不過在他離職后,聽說有政府資金的投入,云鳥科技又開始了新一輪的員工和業務擴張。“沒想到這次鬧得這么嚴重。”他表示。

2018年以前,云鳥科技風光無限,以一年一次的速度進行融資,同時在資本的催化下瘋狂擴張。在云鳥的投資方中,金沙江創投和紅杉的名字成為云鳥的金字招牌。

公開資料顯示,2015-2017年,金沙江創投參與了云鳥科技從A輪到D輪的全部融資。IT桔子數據顯示,金沙江創投在物流行業的6次投資,就有4次為云鳥科技。其余兩次為2018年4月參與的滿幫集團F輪融資和2021年6月參與的鋼蜂科技B輪融資。

啟信寶數據顯示,云鳥的最新一輪融資為2017年2月由華平資本、金沙江創投等投資的1億美元融資。

由于金沙江創投的“加持”,云鳥科技曾被稱為“物流界的ofo”。諷刺的是,2018年ofo的黯然離場,給了云鳥科技致命一擊。有離職員工向記者表示,一定程度出于共同投資人的原因,ofo為云鳥科技當時的主要客戶之一,而ofo欠云鳥科技貨款超過1億元無法償還。

除了ofo外,在云鳥這種先墊付貨款,項目結束后統一收錢的模式下,依然有很多人鉆了空子。翻閱往年關于云鳥科技的新聞可以看到,曾有案例涉及云鳥起訴其他公司,主要原因為貨款拖欠或虛假合同。

2018年6月,云鳥打破了原有的輕資產模式,開始自建車隊,開展重資產的自營業務。“云鳥配送”官方微信公眾號顯示,2020年11月底,云鳥油車租賃業務全國上線。司機向云鳥租車,需要交1萬元押金和租金,車主拿到租金后,云鳥作為平臺方抽傭8%。當時業內分析稱,同城貨運競爭激烈,在資本暗涌之下,模式同質化也非常嚴重。云鳥想要跳出同質化競爭,卻沒有走出一條成功的道路。

雖然經歷坎坷,云鳥也一直在試圖自救。但上述早年離職的員工向記者透露,云鳥科技的內部管理也存在較大問題。因為車隊和客戶的匹配背后有很多“門道”,這也讓個別人員鉆了空子,涉嫌貪污腐敗。對此,《每日經濟新聞》記者已無法從云鳥科技官方獲得證實。另有前員工向記者表示,上述問題已做報警處理,并非普遍情況。

云鳥科技所在的同城貨運領域一直都是競爭激烈、不缺資本入場的賽道,云鳥的另一個投資方紅杉資本也投資了貨拉拉和滿幫,滿幫已經在今年6月成功上市,貨拉拉也多次被傳IPO在即。

與云鳥科技類似的這些同城貨運平臺,多創立于2014年O2O興起時代。如今,除了貨拉拉、快狗打車還存在,曾經的易貨嘀、藍犀牛、快貨運等企業早已出局,城市配送市場的殘酷性可見一斑。

“云鳥的服務對象是B端客戶,客戶越大賬期壓力越大,因為牽涉的司機很多,有的都是幾個車隊,貨拉拉更多是服務C端的,即送即賺,賺的是服務費,風險小了不少。”有業內人士向《每日經濟新聞》記者表示。

據該業內人士透露,云鳥科技的模式肯定是通的,因為城配市場很大,2018年以前云鳥在重點城市已經實現了盈利。但這個模式有一個很大的弊端,就是賬期問題,很多B端客戶欠云鳥的錢,“沒等錢還上那些企業都黃了”。

“在賬期未到之前,都是云鳥提前墊付的,因此類似的模式,能做,但不能做大,一做大就死。”該業內人士表示。

“同城貨運是短途運輸為主,人情關系在商業合作中扮演較重的角色,對于云鳥這類技術主導的企業,很難撕開固有合作的人脈網。”

“此外,同城貨運市場,外包的多是低附加值的服務,難以獲得高收益。再則,云鳥選擇面向B端客戶時,業務流難上規模化,影響資本想象空間。”楊達卿表示。

相比之下,楊達卿表示,貨拉拉、快狗打車都是C端客戶和B端客戶兼做,并以C端客戶作為營銷重點,流量規模效應給資本市場想象空間,相對容易獲得資本支持,并實現進一步擴張。同時,抓住社區團購等新需求,也有助于做大業務。

不過,在楊達卿看來,同城配送是短鏈服務,還需要提高服務標準,強化服務體驗,并延伸服務鏈。搬家貨運仍是一大需求,譬如日本企業在搬家貨運市場也能做出規模化。如果進一步發展,就需要把干線與城配打通,為貨主企業提供多場景、全路徑的運輸物流服務,構建供應鏈服務能力。

云鳥科技再一次以其“遭遇”告誡市場:資本不是萬能的,在資本的扶持下,培養自己的造血能力和競爭力,才是最根本的“活法”。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP