每日經濟新聞 2021-08-31 20:22:10

◎歸創通橋-B上半年實現營業收入7148.4萬元,同比增長3291.1%;公司權益持有人應占虧損6971.7萬元。

◎公司仍處于燒錢狀態,上半年研發開支高達4897.9萬元,同比增加78.4%。其他神經介入企業同樣處于投入階段,有公司研發投入甚至趕超營收。

◎公司所處神經介入領域或成百億藍海,但市場格局分布卻不均衡。跨國公司在中國神經介入市場占據主導地位,國產產品正破局但處于早期起步階段

每經記者 金喆 實習生 黃穎琳 每經編輯 文多

8月30日晚間,歸創通橋-B(02190,HK)發布上市后的首份中期業績報告,2021上半年實現營業收入7148.4萬元,同比增長3291.1%;公司權益持有人應占虧損6971.7萬元,去年同期為虧損3480萬元。《每日經濟新聞》記者注意到,截至8月底,歸創通橋-B今年已有5款產品在國內獲批上市。

歸創通橋創始人、董事長兼首席執行官趙中博士接受采訪時談道,產品研發和取證持續高效推進顯示公司高質量和完整的產品組合受到醫生的普遍認可和市場的歡迎,商業化進程已經駛入快車道。

從去年開始,資本對神經介入領域關注增加。深圳森瑞投資管理有限公司研究總監何山在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,資本市場持看好態度,但該領域“燒錢”研發階段將持續很久,未來市場競爭也會更加激烈。至于是否面臨如冠脈介入一樣的集采壓力,他認為還為時尚早,“神經介入目前來看還不成熟”。

作為一家瞄準國內神經和外周血管介入市場的企業,歸創通橋創立于2012年,并在今年7月登陸港交所。其治療領域涵蓋急性缺血性腦卒中(AIS)、顱內動脈瘤、頸動脈狹窄、外周動脈和靜脈疾病及透析相關疾病。

2021年,歸創通橋研發管線進入加速兌現期。截至8月底,今年已新增5款產品取得NMPA批件,包括顱內球囊擴張導管、遠端通路導引導管、球囊導引導管、血管內抓捕器、取栓支架微導管;2款產品完成歐盟CE認證,包括顱內血栓抽吸導管、取栓支架微導管。

目前,歸創通橋分別有11款及8款產品在中國及歐洲獲批,其中8款國內產品及5款歐洲產品實現了商業化。從財務數據看,神經血管和外周血管介入器械今年上半年銷售收入分別為4291.2萬元和2857.2萬元,營收占比分別約為60%和40%。

此外,歸創通橋方面表示,公司還有34款候選產品處于不同研發階段,其中10款產品已經提交型檢,9款產品處于臨床階段,5款產品處于注冊階段,預計年內還將有3款產品在國內上市。

正因如此,歸創通橋仍處于燒錢狀態,上半年研發開支高達4897.9萬元,同比增加78.4%;銷售及分銷開支2574.7萬元,同比增加427.8%。

《每日經濟新聞》記者注意到,其他神經介入企業同樣處于投入階段,有公司研發投入甚至趕超營收。如沛嘉醫療-B上半年收益5168.9萬元,公司擁有人應占虧損1.75億元,研發開支同比上升219.0%至1.31億元。心瑋醫療-B上半年收益3012.5萬元,母公司擁有人應占虧損9170.2萬元,研發成本為3239.2萬元。

何山告訴記者,這種燒錢狀態會持續很久,所以資本市場也基本沒對國內市場有多少預期,更多是期待這些公司產品上市后打入國際市場,以及通過更多品類的快速擴張,成為平臺化公司。

據悉,神經介入領域從2020年開始備受資本關注,累計投融資事件超15起,融資金額總計超15億元。如心瑋醫療在2020年7月完成數千萬美元的C輪融資,9月再度完成C+輪融資,12月完成約4.5億元的一輪交叉融資。歸創通橋在今年1月獲得7600萬美元的C+輪融資。

對于這個入場時機,何山表示,最主要是國產神經介入產品正在進入放量期,在這一時期增速最快。隨著腦血管疾病發病率上升、治療關口前移,神經介入發展空間廣闊,市場當然是持看好態度的。

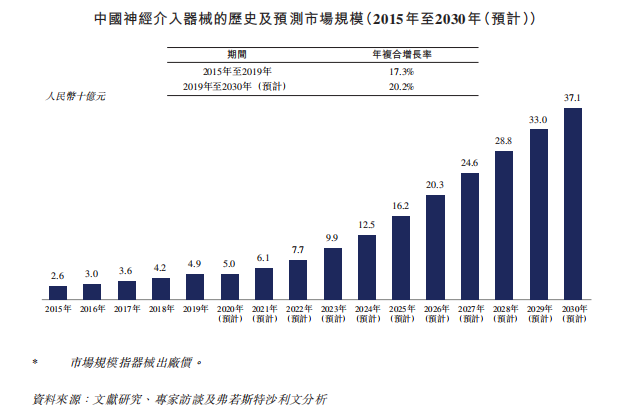

弗若斯特沙利文資料顯示,中國的神經介入市場存在滲透率嚴重不足且發展迅速的特點,該領域醫療器械市場規模由2015年的26億元增至2019年的49億元,年復合增長率為17.3%,且預計到2030年將進一步增至371億元,2019年至2030年的年復合增長率為20.2%。

圖片來源:歸創通橋招股說明書截圖

神經介入或成百億藍海,但市場格局分布卻不均衡。歸創通橋的招股說明書中顯示,跨國公司在中國神經介入市場占據主導地位,2019年國際企業市場份額高達93.3%。以取栓支架為例,目前已有12種國內上市產品,分別是4家國際公司(強生公司、美敦力、StrykerNeurovascular、Acandis)及4家國內公司(尼科醫療、心瑋醫療、歸創通橋、心凱諾醫療)。國內公司的產品獲批時間均較晚,價格范圍在2.8萬~3.3萬元,處于行業定價下游區間。

天風證券研報也表示,國產產品正破局但處于早期起步階段,核心產品彈簧圈、取栓支架國產市占率較低,不足10%。在何山看來,未來神經介入賽道會更加激烈。長期看會出現類似冠脈支架的情況,即中外產品在材料與設計上還是有差距,因而導致穩定性有差異。

神經介入器械是否也將跟隨冠脈支架、骨科耗材的步伐,面臨集采承壓?

“會有集采壓力,但目前為時還早。一個產品是否納入集采,需要綜合同類產品可比性、產品滲透率、總體市場規模等因素來考慮,神經介入目前來看還不成熟。”何山表示。

截至8月31日收盤,歸創通橋-B報收于40.05港元/股,當天上漲5.53%。

封面圖片來源:攝圖網

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP