每日經濟新聞 2020-12-28 14:11:42

每經記者 李娜 每經編輯 何劍嶺

歲末年初之際,在各大研究所所長、首席經濟學家等投研人士的公開演講中,“港股2021年即將上演牛市”的氛圍十分濃厚。隨手翻閱各大券商研究所的報告可以發現,“價值回歸”“成長擇優”“強勢歸來”等字眼比比皆是。

在剛剛結束的2020第十八屆新財富最佳分析師評選中,張憶東領銜的興業證券海外研究團隊再度登上了最佳港股及海外市場研究團隊“第一名”,而他本人也成為了第一位在新財富總量研究領域的白金分析師。

具有全球化視野的張憶東,于近期接受了《每日經濟新聞》記者的專訪。被市場公認為善于準確把握行情關鍵點的他,對2021年滬深A股和港股市場又有著怎樣的定位和看法呢?

資金南下強勢將延續

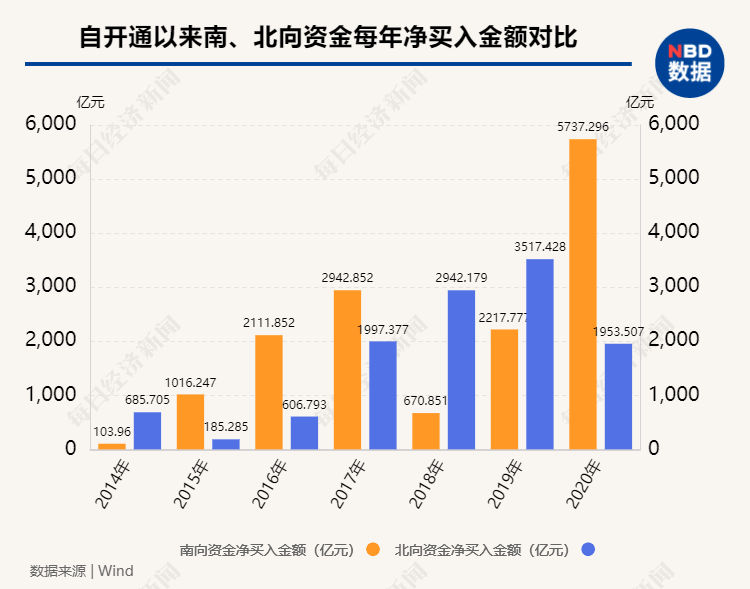

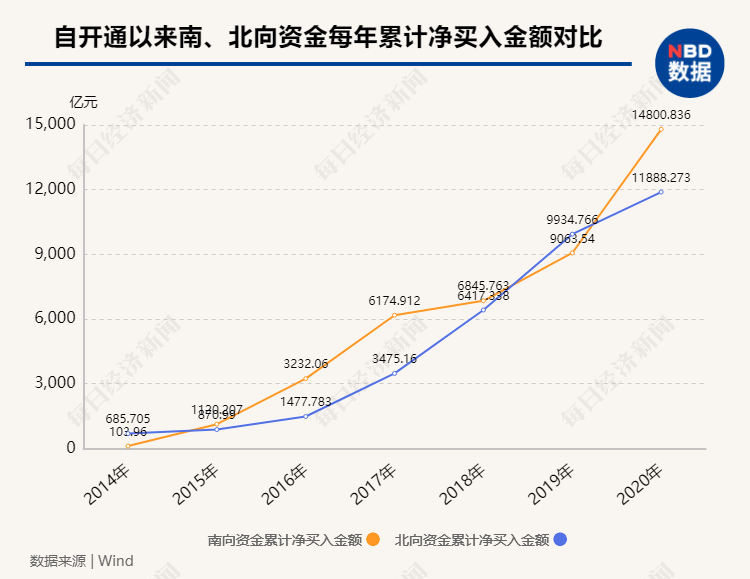

2020年,南向資金上演了“逆襲”之戰。Wind數據顯示,自年初至2020年12月24日,南向資金凈買入金額達到了5737.296億元,而北向資金同期凈買入金額只有1953.507億元。資金流動“北強南弱”的格局在今年被改寫。

Wind數據顯示,以開通以來累積計算,截至12月24日,南向資金累計凈買入金額達到14800.836億元,而北向資金累計凈買入金額為11888.273億元。

在“新經濟龍頭”接連登陸“估值洼地”的情況下,港股吸引了保險機構、銀行理財資金以及公私募基金等紛紛涌入,2021年南向資金還能如此強勢嗎?

“這個趨勢有望延續,未來港股通資金還會繼續提升在港股的影響力”,興業證券張憶東明確表示。

在張憶東看來,南向資金的強勁勢頭主要來自于:中國社會財富向權益資產配置的大趨勢、港股市場擁抱中國新經濟的趨勢正在發生質變,以及2021年港股的性價比要高于A股。

長期來看,這與中國社會財富向權益資產配置的大趨勢相關。隨著“房住不炒”、打破剛兌、理財產品凈值化,中國社會財富配置權益資產方興未艾,以港股為代表的高性價比中國權益資產對內地資金具有吸引力。隨著互聯互通機制的深化,港股已經成為中國權益資產投資的重要組成部分,通過港股通進行投資的內地資金有望成為港股市場的“中流砥柱”和“本土”資金。至于今年以來南向資金創出歷史新高,這是典型的“水漲船高”,內地公募基金的大發展對港股產生了“溢出效應”。

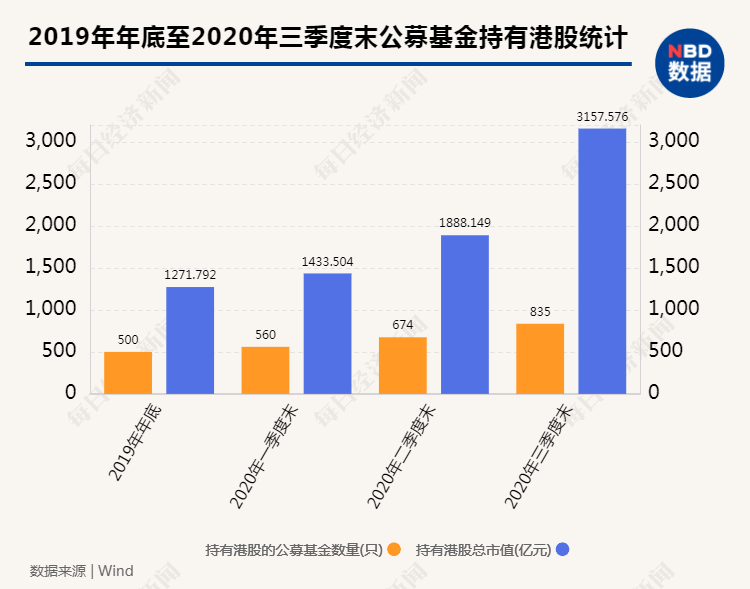

Wind數據顯示,2019年年底共有500只公募基金持有港股,總市值合計達到了1271.7921億元;2020年一季度末,共有560只公募基金持有港股,當期市值總共達到了1433.5037億元;2020年二季度末,公募基金持有港股市值達到了1888.1487億元,持有的基金數量達到了674只;2020年三季度末,更是共有835只公募基金購買了港股,持有的港股市值是達到了3157.5757億元。

“南向資金繼續增強的趨勢,與中國香港市場正在發生的質變(擁抱中國新經濟)有直接的關系。2018年,隨著港交所改變IPO制度,過去1年中有一批優秀的互聯網龍頭企業、新消費的獨角獸、生物科技等新經濟龍頭在中國香港上市,這些A股市場沒有的優質核心資產吸引了內地的投資者。這樣的趨勢在2021年還會延續” ,張憶東進一步指出。

眾所周知,AH溢價目前正處于近十年來的高位,港股的低估值十分誘人。同樣,張憶東也認為,2021年港股的性價比高于A股,將吸引內地資金繼續增加對港股的配置。2021年,歐美經濟可能復蘇,中國經濟平穩、高質量發展,全球投資風格有望實現價值回歸。另外,中國貨幣政策回歸正常化,而海外流動性相對更寬松。所以,目前處于歷史高位的AH溢價率有望出現明顯收斂,不是A股跌,而是港股漲得更多。

港股牛市漲幅或超20%

在興業證券的2021年投資策略報告中,張憶東和他的團隊提出了“做多中國”“港股牛市”的鮮明觀點。

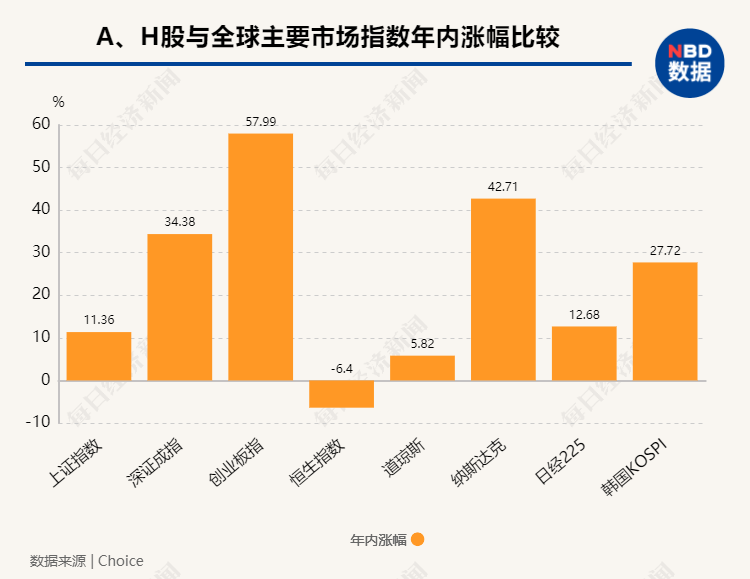

其實,自2020年一季度以來,就不乏投資大佬看好港股的投資價值。縱觀全球股市,無論是發達市場還是新興市場,在2019年~2020年大多經歷了大幅上漲,只有英國股市和中國港股兩個市場成為了例外。港股恒生指數自年初至12月24日,跌幅達到了6.40%,恒生中國企業指數的同期跌幅為6.61%。

2020年受各種因素的影響,港股的風險偏好受到壓制,港股不只跑輸了A股,甚至跑輸了整個新興市場。張憶東認為這明顯是被錯殺了,因為優質港股基本上都是中國內地公司。2021年海外資金配置中國資產的風險偏好將提升,港股會更受益。2021年疫苗將逐步普及,中美關系隨著拜登新總統的就職可能會迎來一個短暫的緩和窗口,這正是中國的改革機遇期或窗口期,而這也成為張憶東眼中支撐港股2021年牛市的一個重要理由。

談起港股2021年牛市背后的邏輯,張憶東認為,港股2021年基本面主線是疫苗逐步普及之下的全球經濟逐步復蘇,港股上市公司利潤增長有望持續反轉。2021年歐美經濟將受益于疫苗和財政刺激而進入主動補庫存周期,復蘇有可能有超預期。海外價值投資風格回歸,這將有利于目前價值股占比較大的恒生指數、恒生國企指數。另外,中國步入“十四五規劃”的開局之年,中國經濟將保持平穩復蘇,庫存周期的向上動能仍將繼續,而新經濟領域的朱格拉周期方興未艾。2021年港股將繼續受益于中概股回歸以及新經濟龍頭的成長,特別是TMT、新消費(教育、物業、品牌消費等)、生物科技、先進制造業等的優質新興成長股票將會越來越多。

圖片來源:攝圖網

毫無疑問,美元指數的弱勢也將給非美市場,尤其是新興市場帶來很好的價值重估環境。對于港股的資金面,這名首位新財富總量研究領域的白金分析師在言談之間也充滿了信心。

“歐美依然將維持寬松的貨幣環境,特別是美聯儲將繼續擴表,美元指數將維持弱勢。但是,美股的估值已到歷史高位,已經透支,明年美股的牛市將走向高位震蕩以消化高估值,海外資金可能會從美股市場出來進入性價比更高的市場,美元貶值有利于新興市場優質資產價值回歸和價值重估。另一方面,2021年人民幣有望維持強勢,中國大概率會穩杠桿,預計全年貨幣不會太緊。但是,趁機化解存量風險可能導致‘信用偏緊’環境,可能從3月份開始并持續到信用風險釋放。所以,2021年,性價比更高的港股將吸引內資和外資共同配置,資金面更佳”,張憶東分析指出。

提及港股市場2021年的總體格局,張憶東總結道:“2021年港股是‘價值重估’與‘創新成長’雙輪驅動的指數牛市,漲幅有望超過20%。而A股的資金面可能不如港股,將面臨較多的震蕩,年K線可能是有下引線的小陽線。”

2021年港股牛市的兩大路徑

盡管恒生指數在2020年表現一般,但并不能掩蓋港股的結構性行情,“周期弱、成長強”是其典型的特征。數據顯示,從今年年初至12月24日,恒生科技指數的漲幅高達72.71%,恒生醫療保健業指數漲幅也有43.71%,而恒生能源業指數同期跌幅超過了30%。從歷史估值分位也可以看出,傳統的金融、地產、能源估值均處于歷史底部,而醫療、消費等成長屬性的板塊估值則處于歷史高位。

近一年恒生AH股溢價指數變化(圖片來源:Wind數據)

如果2021年港股牛市來臨,又會呈現出怎樣的路徑呢?張憶東預計,港股2021年牛市可能分為兩步走:

第一階段,站在現在的時間點,經濟復蘇驅動的價值重估行情仍將延續,至少有望延續到明年1季度美國新一輪經濟刺激政策的效果顯現之后。庫存周期驅動的經濟復蘇,有利于周期價值股的估值修復。所以,一方面,依然看好受益歐美明年“補庫存”的機會,包括銅、鋁等大宗商品以及集裝箱航運的反彈,以及部分出口競爭力強的汽車零部件、消費電子、家電等制造業龍頭。另一方面,經濟復蘇導致全球資金配置價值股的風險偏好提升,所以,金融等處于深度價值狀態的港股價值股明年一季度將有較強的價值重估動能。

第二階段,2021年中期之后,行情的主旋律依然又會回到中國高質量發展的長期趨勢和主賽道。以科技創新為主導的中國新經濟朱格拉周期已經開始,這決定了消費、科技、先進制造業、生物醫藥是長期的主賽道。首先,受到階段性利空政策影響的互聯網領域龍頭,可以在明年的上半年耐心地擇機買入。隨著政策落地、中概股回歸以及龍頭公司業績依然保持高增長,互聯網龍頭的長期行情依然值得看好。其次,澳門博彩股2021年可能有驚喜,隨著明年疫苗普及和疫情緩和,有望出現戴維斯雙擊。第三,可選消費品里面的物業、教育、餐飲旅游、紡織服裝等,2021年也具有較強的業績改善動能,行情值得期待。第四,新經濟的獨角獸新股,關注Z世代的需求。

海外資金風險偏好提升

新冠疫情對全球經濟正常活動的干擾,大幅降低了資金的風險偏好。在2021年全球經濟復蘇的大背景下,資金風險偏好的提升也是大勢所趨。

如果對比全球主要股指的估值水平可以發現,以PE的角度來看,截至12月24日,恒生指數與滬深300均以16倍左右的估值位居全球最低水平,遠低于美國標普500和日經225指數30多倍的估值。即使以PB的角度來看,截至12月24日,恒生指數的PB僅為1.3,也是全球主要股指中的絕對洼地。

對此,張憶東也給出了自己的判斷:全球價值投資風格回歸,港股作為全球估值洼地,有望成為2021年全球資產再配置過程中的贏家。在海外主要經濟體負利率、資產荒的背景下,2021年,疫苗將會有進展、歐美經濟有望復蘇,再疊加中美關系階段性緩和,所以資金的風險偏好將提升,海外資金配置港股的意愿也將提升。其次,港股市場堅定擁抱中國新經濟,恒生科技指數逐漸被海外資金重視,將加速推動中概股回歸港股市場。2018年以來,港股的行業市值結構顯著優化,已初步實現科技、醫藥、新消費為主導的轉型。科技行業市值占比由2019年1季度末的18.6%上升至2020年11月的41%,居于首位;可選消費+必須消費占比24%;醫療保健占比7%。

核心資產將走出結構性長牛

回到A股,核心資產的觀念已深入人心,近幾年更是持續上漲,估值并不便宜。這依然能被看到是市場對細分行業龍頭,對核心資產投資價值毫不猶豫的肯定。

在張憶東看來,核心資產的投資理念對應的是中國經濟結構的優化和中國經濟的高質量發展,核心資產仍然是未來數年的投資主線。隨著中國經濟降速、經濟結構調整,具有持續成長能力的最優秀的那批上市公司將是物以稀為貴,不可能很便宜。

“2020年是中國資本市場‘三十而立’之年,長期資金更愿意擁抱優質權益資產。注冊制時代,上市更容易,尋找黑馬和垃圾股逆襲將更不容易。而中國投資者結構漸趨專業化、機構化,投資理念也在悄然發生變化,會越來越重視優秀的公司并堅持價值投資的理念。中國資本市場未來的進一步擴容是必然現象,分化也是必然的。目前,最優質的公司數量相對占比較少,但是這些核心資產能走結構性長牛”。

張憶東進一步指出:“關于估值是不是便宜的問題,要透過現象看本質。價值投資絕不簡單等同于投資低估值公司,也不是簡單看低市盈率、低市凈率或者低市銷率,而是關注公司是否具有競爭力,估值和盈利能力是否匹配。正如巴菲特多年前就投資了國內的某家新能源車企,該股的短期市盈率不一定低,并且現在還沒有賣,動態市盈率合理才是關鍵。”

對于如何去把握核心資產的投資,張憶東建議投資者需要接受核心資產溢價、龍頭溢價理念,對這些真正優質的核心資產,要保持長期主義,做時間的朋友,在性價比合適的時候買入,并且用時間來積累自己的財富。

需求側改革強調結構性政策紅利

自“需求側改革”被提出以來,備受市場關注。

對經濟政策有著深刻理解的張憶東認為,2016年初開始的供給側改革,到現在進一步提出的需求側的改革,都是一步一步地將中國推向高質量發展。需求側改革和供給側改革都是更強調結構性政策紅利,帶來結構優化。需求側改革,需要一系列配套的改革措施,包括要素市場化改革、土地流轉、知識產權的保護以及城鎮化的進一步優化,通過有利于共同富裕的改革措施,把中低收入者的收入提高,把中國內需市場的短板補上,從而更加有效地擴大內需。

“需求側改革將激發有效需求,對于國家‘剛需’范疇內的行業是利多,包括軍工國防、戰略性科技、信創產業、清潔能源等等;另一方面,與普通人息息相關的行業也有很多值得期待的變化”,張憶東指出。

從具體的行業來看,首先是新型消費、服務等。一方面,體現在體驗式消費、深度服務等細分領域的消費升級,比如,物業、教育、醫療、養老等服務行業;另一方面,能夠與科技相結合、具有很強粘性甚至上癮性、適合年輕人的新業態和新模式,比如,潮玩。

其次,先進制造業。能夠把內需與中國的制造優勢相結合、具有巨大成長空間的行業值得看好,例如新能源車、新能源等。今年中國新能源車的滲透率超過5%,而新興產業5%的滲透率是一個關鍵轉折點,行業將會進入到一個快速的爆發期。中國恰巧在新能源車的各個環節都有了全球一流的公司,無論是上游的原材料,中游的電池、組件,以及整車等。因此,這個行業的需求和供給能夠很好地形成雙向正反饋,由需求牽引供給,而供給創造需求。

最后,互聯網、大數據行業。中國需求側改革將提高中國經濟運行效率,降低社會摩擦成本,在促進科技創新方面依然空間巨大。

經歷房地產黃金十年后,居民財富配置中權益資產端的比重近年來逐步提高。伴隨互聯互通的深化,居民資產全球化配置的意識將逐步增強。

縱觀滬深A股和港股兩個市場,張憶東表示,對A股而言,2021年肯定不是熊市,仍有較多的結構性行情和機遇,當然過程中會有震蕩和風險的釋放,行情的分化會更加明顯。港股2021年是價值重估+新經濟成長雙輪驅動的指數牛市,但是,對于普通投資者來說依然不建議過度樂觀,因為港股并不適合普通投資者,港股一直是專業投資者主導的市場。對于所謂“韭菜”型投資者,港股充滿價值陷阱,股票估值低并不一定會進行修復,反而可能持續“仙股”化。

圖片來源:攝圖網

此外,張憶東建議普通投資者在配置A股和港股時,都要轉向專業化和機構化,換句話說,應當拋棄短期追漲殺跌的投資思維,把資金交給優秀的專業投資者管理。投資者根據自己的風險承受能力做好財富管理,秉承價值投資,長期定投優秀基金經理管理的基金產品,讓專業的人做專業的事。

張憶東表示,“炒妖炒小”的階段已經過去了,現在正是分享中國核心資產結構性長牛的好時代。對于專業投資者,我們建議,2021年先做一段復蘇驅動和價值回歸,然后繼續回到主賽道——新經濟朱格拉周期之下的成長機會,包括新能源車、光伏風能、國防軍工、精密制造、新材料、工業4.0等先進制造業龍頭,以及消費、科技和科技領域的“新”核心資產。

回首2020年的投資歷程,你會想到什么?新《證券法》實施,創業板實施注冊制,新三板精選層推出,爆款基金頻繁出現!“賽道”、“順周期”更是成為了2020投資熱門詞匯!從全年看,上證指數漲幅不大,但是以白酒消費、新能源、半導體等為代表行業卻是牛股頻出,結構性分化無疑是2020年最大的特征!

在即將邁進2021年之際,《每日經濟新聞》將連續第13年重磅推出年度投資特刊,今年的主題是《韌勁2021》。

此次年度投資特刊匯聚了商務部國際貿易經濟合作研究院原院長、中國世貿組織研究會副會長霍建國, 瑞士信貸私人銀行亞太區副主席、中國首席經濟學家論壇理事陶冬, 如是金融研究院院長管清友,中銀證券全球首席經濟學家、國家外匯局國際收支司原司長管濤等多位首席經濟學家把脈宏觀經濟走勢,還有包括野村東方國際證券、興業證券等多位券商首席策略分析師為你研判市場起伏。

此外,我們還專門走訪了諸多分析師、行業專家與業界人士,以及公司經營管理人士,為你分析理財配置,挖掘產業投資機會……全方位展示韌勁2021下的投資機會。12月29日每日經濟新聞推出年度投資特刊《韌勁2021》,敬請期待!

記者:李娜

編輯:何劍嶺

視頻編輯:祝裕

視覺:陳冠宇

排版:何劍嶺 牟璇

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP