每日經濟新聞 2020-03-11 08:40:03

每經記者 鄢銀嬋 滑昂 每經編輯 鄢銀嬋 滑昂

35天,12000余名患者。

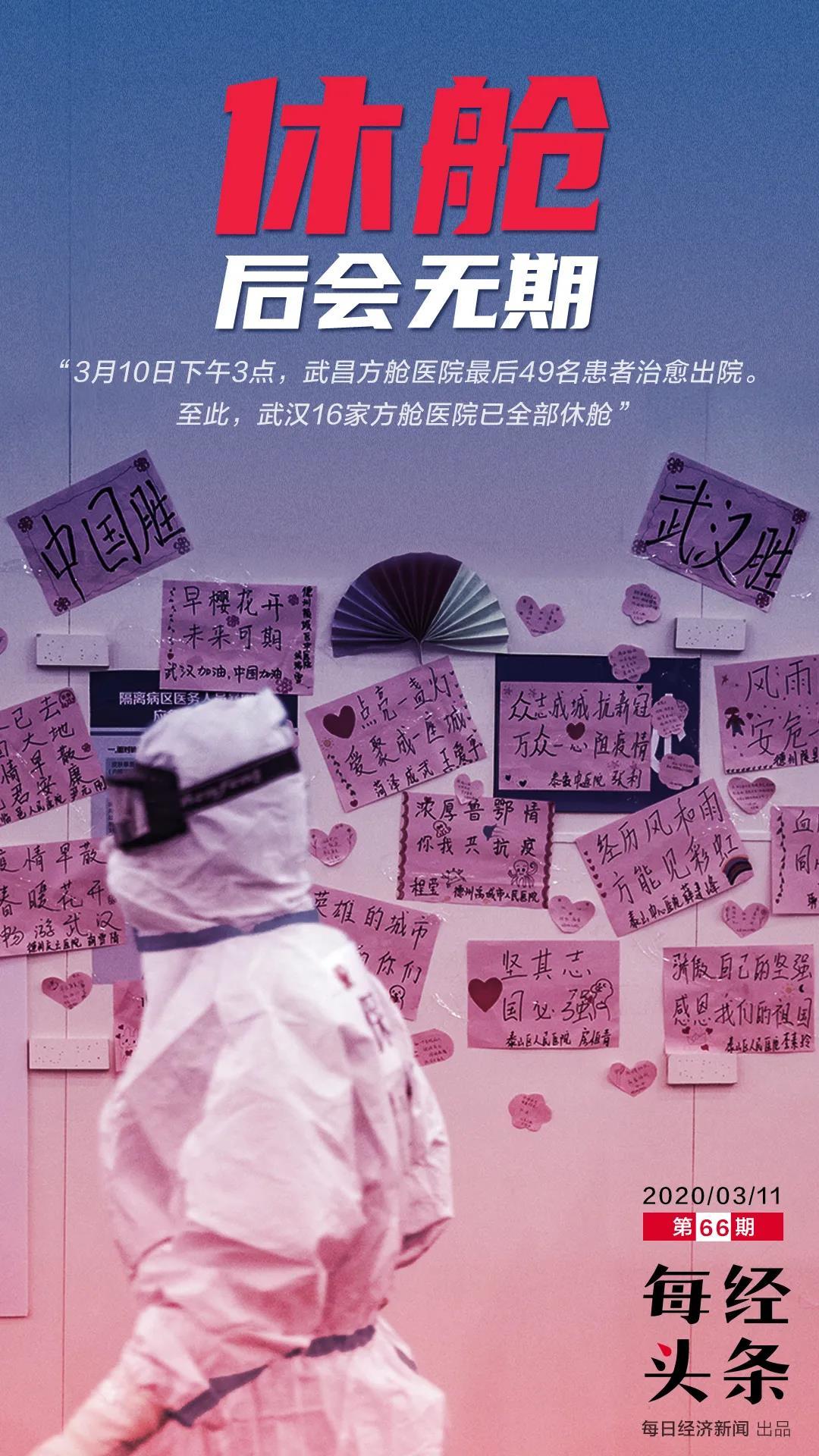

3月10日下午,最后49名患者走出武昌方艙醫院,自2月5日起陸續投入使用的16家方艙醫院全部“關門大吉”。

中南大學湘雅二醫院國家緊急醫學救援隊的蔡羽中及同事和患者在武昌方艙醫院南1號通道處拍照留念。35天以前,他和同事在這里收治了武昌方艙醫院第一名新冠肺炎患者,如今,他又目送了最后49名患者治愈出院,和他們一起高歌《我和我的祖國》。

方艙醫院是一個轉折點。自武昌方艙、江漢方艙、武漢客廳方艙收治患者后,武漢數萬新冠肺炎患者的尋醫通道不再堵塞,整個疫情防控也從無序走向有序。過去35天里,武漢16家方艙醫院開放床位13000多張,累計收治患者12000人,武漢每4名新冠肺炎患者中就有1人在方艙醫院治療。

數字背后,方艙醫院初期一度備受質疑,但不過幾天時間,“國家醫療隊+武漢醫療隊”就通過患者自治、分級診療等自創模式,讓方艙醫院變身為臨時組建的社區——有溫馨,更有秩序。

在這里,上萬名醫護人員,用最少的社會資源,最簡單的場所改動,達到了最快擴大收治、阻斷病毒傳播的目的。35天前,武漢每日新增新冠肺炎確診患者上千人,如今每日新增不到20人。

丨確診人數激增,建方艙刻不容緩

1月31日晚,看著鏡子里被口罩、護目鏡長時間壓迫留下凹痕的臉,陳小果大喊三聲“加油”。她害怕,怕心里緊繃的弦一松,自己就撐不住了。

陳小果是武漢市第四人民醫院的護士。1月21日以來,她每天在醫院工作至少10小時,期間連水都顧不上喝一口。回想那段最難熬的日子,她心里只有一個字——“缺”!缺物資、缺時間……

最缺的還是床位。醫院的門診大廳從早到晚排著長隊,上百雙眼睛投射的目光里,有無助,更有期望。

1月22日開始發燒的老林曾在武漢市中心醫院后湖院區發熱門診排隊,“從上午8點排到下午5點”,但最后還是失望而回。

武漢市衛健委通報的數據顯示,截至1月31日23時,全市23家定點醫院開放的6641個床位中,空床位僅有389個,15家醫院一床難求。

一面是已有床位趨于飽和,另一面則是確診病例數持續飆升。截至2月2日,武漢新冠肺炎確診5142例,2月4日則突破8000例,加上疑似病例,總數早已過萬。

此前,武漢要求社區督促新冠肺炎確診、疑似、發熱及密切接觸者“四類人員”居家隔離。“家庭內部隔離和防護措施不足,往往是一個家庭多個成員交叉感染,社區工作人員因缺少防護物資,上門排查有困難,電話排查也無法阻擋確診、疑似患者外出四處尋床位,形成更大范圍的交叉感染。”同濟醫院呼吸與危重癥醫學科主任醫師趙建平表示。

對武漢而言,阻斷傳播源、增加收治能力已刻不容緩。

2月2日中午,武漢市新冠肺炎防控指揮部要求,對新冠肺炎“四類人員”全部集中收治、隔離。當天,武漢衛健委即發布征用第四批、第五批共27家定點醫院的公告,新增床位2183個。

但相較每天增長過千的確診病例,新增床位的數量仍舊杯水車薪。2016年的一項數據顯示,武漢二級以上的醫療機構尚不到80家,加上第四批、第五批,新冠肺炎定點醫院共計達50家,已是極限。況且隨著疑似患者檢測確診節奏加快,堰塞湖一旦疏通,確診病例很可能會呈指數級增長。

確診患者收治問題怎么解決?再造幾個火神山、雷神山?那至少需要9天時間,武漢等不了了。隨中央赴湖北指導組來到武漢的中國工程院副院長王辰提出建立“方艙醫院”模式,打通了患者收治的“任督二脈”。

2月3日晚,武漢多家媒體報道,武漢將在武漢國際會展中心、洪山體育館、武漢客廳修建3座方艙醫院,預計提供3400張床位,2月5日開始收治患者。

看到這則消息,陳小果把自己關在衛生間大哭了一場。壓抑了十幾天的情緒瞬間釋放,她覺得,“最壞的日子已經熬過了”。

十多天后,在醫院門診大廳里,陳小果再也沒看到“烏泱泱的腦袋往前擠”了,就連椅子上都只有零星幾個患者。

2月4日,工作人員正在搭建洪山體育館方艙醫院(每經記者 張建 攝)

丨30個小時蓋醫院,困難堆砌成一座座大山

30個小時——從接到任務時起,武漢地產集團總經理助理馮光樂的腦子里就開始了倒計時。

2月3日下午5點,馮光樂接到通知,他負責將武漢國際會展中心改建為方艙醫院。根據中央指導組意見,方艙醫院將作為普通病房收治新冠肺炎確診輕癥患者,以達到重癥輕癥分流診治、加快病房周轉率的目的。

重任當前,他有些緊張,但更多的是擔憂。零經驗、時間緊、人員缺、物資少——困難堆砌成一座座大山,如何翻越?

臨危受命的還有武漢大學人民醫院副院長萬軍,他是武昌方艙醫院負責人。他將作為方艙醫院建設初期的“參謀”,為建設方武漢地產集團提供專業建議。

“我們沒有方艙醫院的管理經驗,也不了解它的運行模式和組成特點。”剛開始時,萬軍卻有些底氣不足,大家都是“摸著石頭過河”,一邊探索,一邊復盤。

盡管在汶川地震、青海玉樹地震時,方艙醫院先后有過嘗試,但和震后相比,武漢的方艙醫院在改建過程中必須優先考慮新冠肺炎的傳染病性質。哪里需要隔斷和封死,萬軍和他背后的團隊都要給出建議。

作為管理方,萬軍還要搭建管理架構、擬定工作制度和流程、負責服務人員防護培訓等……事情千頭萬緒,而時間所剩無幾。

事實上,即使是后期建設的方艙醫院,仍舊面臨時間緊、任務重的問題。

2月14日傍晚,剛做完四臺手術的武漢亞洲心臟病醫院(下稱亞心醫院)副主任醫師肖紅艷接到電話通知:亞心醫院將派駐20人接管沌口方艙醫院,他是負責人。

“我們第二天就到沌口方艙踩點。那是一個民營工業園的物流倉庫,剛完成棚子搭建,衛生等各方面條件比較差,進出口道路維修、醫護相關的專業設計等很多地方都要改進。”肖紅艷說,指揮部要求沌口方艙2月17日就必須開艙接診,“籌備時間太少了”。

感到準備時間倉促的不止方艙醫院的建設者,還有來自全國各地進駐方艙醫院的醫護。

2月9日凌晨,成都363醫院呼吸與危重癥醫學科醫學博士秦克接到電話,要求他第二天一早出發去武漢。從接到電話到出發,準備時間只有4、5個小時。廣東醫科大學附屬第二醫院的醫生老王也是在凌晨接到一通電話,“當時我老婆一看是科主任打來的,她瞬間就哭了。”

按照部署,方艙醫院按照“國家醫療隊+武漢醫療隊”結合的模式運轉,由中央指導組負責調動全國的醫生資源。比如,沌口方艙就由分別來自重慶、廣西、甘肅、黑龍江和內蒙古的5支醫療隊負責病人救治工作,亞心醫院團隊則負責醫院統籌管理。

2月5日下午,馮光樂就將江漢方艙醫院(會展中心)交接給華中科技大學附屬協和醫院管理。同日,武昌方艙醫院和武漢客廳方艙醫院也投入使用。

醫護與患者在方艙醫院合影(每經記者 張建 攝)

丨患者進方艙后,千頭萬緒如何協調?

2月6日凌晨,陸文接到社區工作人員電話:“可以進方艙了”。

第一天,沒有藥,沒有人輸液,吃飯時間也不定。同一天進艙的彭軍情緒有些激動,他覺得現實和想象差得太遠。比他們晚兩天進艙的胡先生,也經歷過后勤保障跟不上的窘境,“晚上9、10點鐘才吃得上飯”。“進艙之前,我們都挺興奮的,覺得有救了,但剛進去的時候,確實有些失落。”陸文說。

2月7日,接管江漢方艙醫院的華中科技大學附屬協和醫院黨委副書記孫暉向媒體表示,由于集中收治患者人數眾多,工作量巨大,將考慮建立有效的溝通機制。

事實上,患者在一個時間段里扎堆入艙,是大多數方艙醫院開艙初期的常態。

秦克表示,2月12日漢陽國博方艙醫院開艙,“兩、三個小時涌入四、五百患者”,14日1000張病床就滿了;肖紅艷所在的沌口方艙醫院17日晚開艙,當晚收治了33個患者,18日晚上一下子來了700多個患者,“忙到第二天凌晨4、5點才把進艙工作處理完”;孫輝也曾公開表示,江漢方艙第一天晚上收了約600個患者,醫護團隊工作到凌晨2、3點。

在肖紅艷看來,方艙醫院運營初期的統籌工作還有一定改善空間。據了解,新的方艙醫院開艙后,指揮中心會將分散在各隔離點的患者收集匯總,再通知各隔離點將患者送到方艙。“在這個過程中,各隔離點都集中在同一個時間段送患者過來,而前期方艙醫院只設了一個入口,運送患者的大巴車要出去還得原地掉頭,后面又有大巴車要進來,場面一度比較混亂。患者進方艙之前必須要核實病歷、資料,判斷是否適合收治,導致了排長隊的現象。”

此外,剛從外地趕來支援的醫護也有適應的過程。重鋼總醫院重癥醫學科護士張琳2月8號晚上進入東西湖方艙時,1400多個床位已幾近飽和,但患者仍在不斷送過來。

“身邊的醫護人員都是剛到武漢,大家都不了解情況。武漢當地醫療隊負責協調溝通工作,但是剛開艙時患者的疑問非常多,他們也很無奈。”張琳說。

除了患者扎堆涌入,物資也是擺在肖紅艷等武漢本地醫療隊面前的難題。17號晚上正式開始收治病人前一分鐘,肖紅艷還在和同事們緊張地向艙內運送體溫計、血氧飽和度測試儀、血壓計等最基礎的醫療物資;而吸氧機等醫療設備則是在開艙后4天才送到。

“咱們是戰時醫院,就像打仗一樣,某個地方進攻,另一個點就要配合,需要事先協調。”肖紅艷說,初期患者反映的餐飲問題、排隊問題其實都是協調工作沒有細化,比如餐飲涉及酒店準備、物流配送、分發等多個環節,每一環稍有差池,最后都會影響患者的救治。

所幸,從來到方艙的第三天開始,陸文、彭軍和胡先生就再沒在生活問題上犯愁。

國博方艙醫院,一位患者從晾曬的衣服下經過(每經記者 張建 攝)

丨制定收治標準:從應收盡收到分級管理

管理沌口方艙醫院的20多天里,最讓肖紅艷糾結的是患者收治標準的問題。

根據國家衛健委醫政醫管局發布的《方艙醫院工作手冊》,方艙醫院收治的是新冠肺炎確診患者,并需滿足包括以下入艙條件:有自主生活能力、無嚴重慢性疾病、無精神疾病、血氧飽和度大于93%等。

“社區會對送入方艙的患者進行初篩,但轉送的患者未必都符合標準。”肖紅艷說。不同于傳統醫院,方艙醫院在收治病人的環節中,并非信息完整的診療中樞,而是要和疫情防控指揮部、社區以及定點醫院等多個部門合作。

患者經過社區初篩進入方艙,大多只能口頭提供檢查結果,具體的報告需要定點醫院和社區提交給指揮部,再匯總至方艙。“最初我只能收到一份份Excel版的匯總名單,但我們醫生要看到詳細的醫院檢查報告,才能作出專業上的判斷。”肖紅艷說。

此外,由于患者集中送過來,留給醫生篩查病人的時間很少,但一一排查基礎疾病又非常耗時。為了安撫患者情緒,大部分醫生執行標準時都會有所妥協,只要有生活自理能力的,都收進來了。“坐著輪椅來的患者還是不能收,方艙醫院的醫護人員配置比例決定了沒有人手照顧這類病人。”肖紅艷說。

漢陽國博方艙醫院院長楊星海曾表示,在開艙2天內收治的800多名患者中,15%~20%屬于重癥。“剛開艙時本著‘應收盡收’,會有些病情比較重的病人收進來,需要每天重點跟蹤。一旦發現有加重的趨勢,就要轉到定點醫院。”秦克表示。

事實上,由于方艙醫院不具備搶救危重患者的能力和條件,而新冠肺炎病情又有猛、急的特點,這也對醫護人員的專業判斷提出了更高要求。不少方艙醫院也摸索出了一套“合腳”的診療制度。

比如,秦克所在的漢陽國博方艙就根據患者情況分為ABCD四類,實行分診、分級管理。“A級,單純輕癥,沒有合并癥;B級可能就是輕癥,但近期不能夠出院;C可能就是輕癥,但是有慢性重要臟器疾病;D級考慮有重癥病人,那么這種病人就有轉院的可能。”

在對患者分級的基礎上,漢陽國博方艙還將四川醫療隊和山東醫療隊的所有醫生根據專業劃分為一、二、三線,實行三線醫生負責制。“一線醫生一般不是呼吸科專業的,二線醫生都是呼吸或者是重癥專業副主任以上的資深醫生,三線主要是艙外專家組。”秦克說。

在這種模式下,艙內D組患者要第一時間上報給艙內二線醫生,通過密切觀察呼吸的頻率、深度、變化程度,甚至鼻翼扇動的程度等,作出專業判斷。

方艙的夜晚,就像無風的大海,看似風平浪靜,實則暗流涌動。已經值過4次夜班的老王深知,患者的病情在晚上容易反復。事實上,只要在艙里,每個醫護人員都要保持“120分”警覺,仔細觀察患者的狀態。

“有一位30多歲、精神狀態看起來還不錯的患者,28號晚上我查房時發現,她睡覺時吸氣比較困難,我查看她的CT片,病灶從2厘米變成56厘米,入院以前整個肺葉全部都有感染灶,病情進展很快。當天晚上,我們就把她轉到定點醫院,如果繼續留在方艙,病情快速進展非常危險。”秦克說。

四川援漢醫療隊醫生宋睿在準備進入方艙前與在成都的孩子視頻(每經記者 張建 攝)

丨治病之外,患者情緒需要安慰和疏導

在方艙當班的6小時,張琳的嘴和腳一刻都停不下來。

面對近200個患者,除了發藥、采集標本、測量生命體征、分配食物外,她和另外3名護士還要疏導他們的情緒。

“問診時發現很多患者都是一家人集體感染,因為癥狀輕重不同,分散在不同醫院,不能見面。有的患者至親都去世了。但他們并沒有歇斯底里。”秦克說。

不過,在老王看來,天降橫禍、死神相逼,傷痛只是被掩蓋了,一旦觸碰就難以撫慰。

在方艙醫院治療期間,陸文曾無意間看到一輛急救車疾馳而去,這讓他想起最難熬的日子——無處救治,擔心撐不下去。之后兩天,他“心臟扯著痛,吃什么藥都沒用”。

張琳曾安慰一位因傳染了女兒倍感內疚的母親,一位牽掛年邁父親家中獨居無人照顧的兒子。她告訴他們,一定要放寬心,只有精神堅強起來,打敗病毒早日出院,才能照顧親人。

查房時看到情緒低落的患者,她都會默默地記下來,等手上的事情忙完了找他們聊天,因為“這時候不能讓他們陷在自己的情緒里。朝前看,活在現實里”。

老王也有同樣的感觸。“這里的患者或多或少都有一些傷痛的回憶,我們只能盡力活躍氣氛,讓他們‘忙’起來,從痛苦的記憶中抽離出來。”

在這方面,各個方艙醫院的做法大同小異:一方面,醫務人員每天帶領患者做操,開展健康知識講座;另一方面,依托患者自我管理,在協助維護艙內秩序的同時,也能讓患者忙起來。

江漢方艙最早是通過招募志愿者的形式,組建了一支“江漢管家”隊伍,配合護士發放物資和飯菜、匯總患者意見;秦克所在的漢陽國博方艙則通過醫療隊內部的黨支部,吸納患者中的黨員,進而依托他們溝通,實現患者自治。

慢慢地,方艙更像一個臨時組建的社區。而只有在某個患者突然病情變急轉到定點醫院、或是患者多次檢測達到出院標準時,才讓人回想起,原來這里是醫院。

肖紅艷說,不記得是從哪一天起,自己被問到最多的問題變成了“什么時候可以安排核酸檢測和CT檢查?”

“早期車載CT設備沒來,我們只能把患者接到最近的武漢亞心總醫院做CT檢測,每天能做60例,核酸檢測每天90例。”肖紅艷表示,目前患者提出檢測需求,在符合標準的情況下基本上都能馬上檢測。

“患者聚在一起交流的主要話題就是,核酸有沒有轉陰、CT成像肺部感染灶有沒有減少。交流結果也往往會對彼此的心情有影響。”在方艙近一個月時間,老王總結的經驗就是:安慰為主、開藥為輔。

后來,心理治療小組成為方艙醫院的特殊標配。秦克發現,上一次他在艙里看到的情緒低落的患者已經變得神采奕奕了。

方艙醫院中正在學習的患者(每經記者 張建 攝)

丨“零回頭”“零死亡”“零感染”——方艙做對了什么?

剛接到任務時,肖紅艷一度很擔心醫護人員的安全。“方艙里面都是確診患者,1000個確診患者在同一個空間里,空氣中的病毒濃度比不少定點醫院都高。”

不過此前,國家衛健委主任馬曉偉披露,方艙醫院實現了“零回頭”、“零死亡”、“零感染”。事實上,“零感染”的背后,是對細節近乎嚴苛的要求。

由于防護物資都來自第三方,肖紅艷和各醫療隊的院感專家會對倉庫里所有批次的防護物品查驗,包括生產廠商、是否有生產批號、有無達到檢測標準等,不達標堅決不發出。“醫護要保證自身的安全。自己安全了,周邊的人才會安全,這是最基本的。”

此外,外地醫療隊到武漢后,第一個任務就是培訓穿衣服。“方艙醫院硬性要求——醫護人員穿不好衣服,不準進去。”

方艙的醫護有三層防護,從第一步洗手開始,到最后戴上防護面罩,一共十多個步驟;出艙則更加嚴格,從出病區脫去第一層手套到最后摘掉帽子進入清潔區,大概有近30個動作,一共要洗11~12次手,期間手不允許觸碰到防護服表面的任何部位。

正是在這一整套“醫護人員自我保護、患者自我管理、情緒強化疏導”的機制下,治愈成為方艙醫院的主要關鍵詞。

3月3日,老林提著行李登上了目的地為治愈者隔離酒店的公交車,她向記者播放微信群里閃爍不停的語音信息,笑得合不攏嘴,“他們都舍不得我走”。

“他們”是老林在江漢方艙期間的病友,23天的朝夕相處讓他們彼此心生牽掛。“我們建了一個群,醫護人員也在群里,我們都商量好了,等疫情過了,大家一起去山西旅游,主要想去看看照顧我們的山西姑娘。”

3月10日下午3點,武昌方艙醫院最后49名患者治愈出院。這意味著,武漢16家方艙醫院已全部休艙。

“今天是一個逗號,不是一個句號。疫情并沒有結束,我們還在等待著現在仍住院治療的1萬多名患者康復。”國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝表示。

老王和其他醫護人員還在原地待命。出來一個月了,他有些想念廣東的鹵水鵝肉、清蒸大蝦。武漢的新增確診人數已連續多日下降至兩位數,他相信,敞開下館子的一天不遠了。

3月10日下午3點半,武昌方艙醫院,新冠肺炎治愈患者出艙前與醫務人員擁抱(每經記者 張建 攝)

(應受訪者要求:陸文、張琳、彭軍均為化名)

記者手記丨那些飄揚的歌聲

全關了,最后一家方艙醫院——武昌方艙醫院,也休艙了!

當最后49名康復的新冠肺炎患者踏出洪山體育館,當休艙儀式結束,來自武漢本地、湖南、上海、江西、河北等地共14支醫療隊的醫護人員,唱起了《我和我的祖國》《明天會更好》《真心英雄》……

2月4日,武昌方艙醫院開艙前一天,我曾到過洪山體育館,一位湘雅二院的醫生提前來檢查場地,表情嚴肅。那時的武漢,常規醫院再也不能多勻出一張床位,方艙醫院就是方舟,它承載著希望。

放歌的人群中,我又看見了湘雅二院醫療隊,醫護人員圍成一圈揮舞著旗幟。我徑直走遠,35天,應該讓他們充分享受這來之不易的成果。

“聽他們唱歌我哭得稀里嘩啦”,一位同行說。而我,是努力繃著,才沒讓淚水涌出。

記者:鄢銀嬋 滑昂

編輯:梁梟 湯輝

視覺:張維薇

排版:梁梟 王小璟

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP