每日經濟新聞 2020-01-16 13:46:33

新年伊始,成渝兩地收獲了來自中央的“大禮包”。1月3日召開的中央財經委員會第六次會議提出,推動成渝地區雙城經濟圈建設,在西部形成高質量發展的重要增長極。

每經記者 王琳 余蕊均 每經編輯 張海妮

圖片來源:攝圖網

新年伊始,成渝兩地收獲了來自中央的“大禮包”。1月3日召開的中央財經委員會第六次會議提出,推動成渝地區雙城經濟圈建設,在西部形成高質量發展的重要增長極。

這是中央首次對成都和重慶兩座城市提出“成渝地區雙城經濟圈”的提法,在新的定位下,成渝地區如何勇擔使命,唱好“雙城記”?1月11日至14日,在重慶兩會期間,這也成為重要議題之一。

《每日經濟新聞》記者注意到,重慶將成渝地區雙城經濟圈建設的抓手,放在促進產業、人口及各類生產要素合理流動和高效集聚等之上,不過相關細化的研討部署尚待時日。

而位于成渝雙核心中間地帶的幾個區縣負責人,則不約而同地表達了對借勢成渝地區雙城經濟圈發展的美好憧憬,區縣參與其中的途徑主要包括促進與成渝的互聯互通,以及產業協同發展。

成渝地區雙城經濟圈的建設,切入點之一還是要素的流通。中央財經委員會第六次會議指出,要尊重客觀規律,發揮比較優勢,推進成渝地區統籌發展,促進產業、人口及各類生產要素合理流動和高效集聚,強化重慶和成都的中心城市帶動作用。

在1月11日的《重慶市政府工作報告》中,以及1月13日重慶兩會“如何發揮三個作用”專題記者會上,針對成渝地區雙城經濟圈的建設,重慶市市長唐良智和重慶市發改委主任鄭向東都提到,要強化要素的市場化配置,以及促進產業、人口及各類生產要素合理流動和高效集聚。

“一方面,從資本角度來說,現在我們的邊際收益率不斷降低,人口紅利也在逐漸消失,所以要素的快速流動,是我們今后國民經濟增長潛在的一個重要方面。另外,從區域發展來看,我們的經濟發展還是不太平衡,依據各地的比較優勢進行要素配置,也能夠更好地激發生產要素的潛力。”中國企業聯合會研究部主任郝玉峰向《每日經濟新聞》記者表示,“但是,對于要素的自由流動,目前還存在一些行政性的區域保護的問題,對于各區域、各板塊之間的要素流通,來自更高行政和監管層面的重視程度也還不夠”。

那么,要素流動應從哪兒取得突破呢?

重慶市人大代表、重慶鈞頂機械制造有限公司董事長趙懷志在日前接受《重慶日報》的采訪時就表示,作為一家以生產摩托車和通用車發動機配件為主的民營企業,公司發展受原材料、物流成本等影響較大,而交通設施改善將會降低物流成本,政策的統一和人才往來,則會拉近與上下游企業的聯系,非常有利于企業的發展。

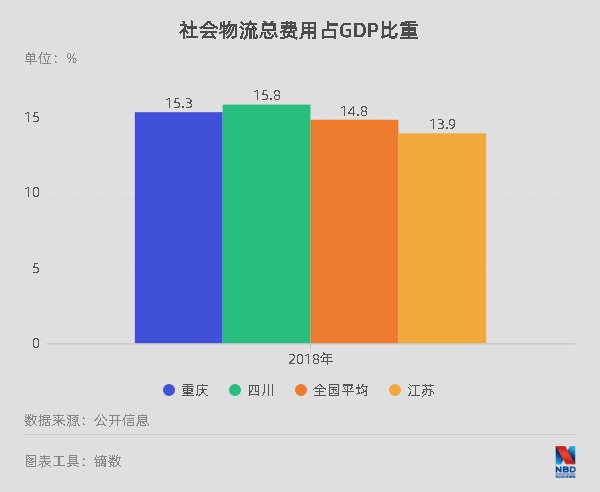

無疑,物流成本的高低,將實質性影響產業和各類生產要素的流動。數據顯示,2018年,重慶社會物流總費用占GDP的比重為15.3%,四川為15.8%,均高于全國平均水平的14.8%。相較而言,2018年江蘇全省社會物流總費用與GDP的比率為13.9%,成渝地區的物流成本存在明顯的下降空間。

而在人員的流動和集聚方面,由高鐵搭建起的成渝雙城生活已基本實現,成渝間的第四條高速大通道——成資渝高速公路也預計將于今年內通車,這也將進一步拉近兩地的時空距離。

不過,在浙江省體改研究會副會長、研究員卓勇看來,在實現基礎設施的便利化之后,還要做到規范化管理,并有效控制高速公路收費等。其次,成渝兩地政府還要做到對區域內企業的非歧視性對待,以及在社會治理服務的政策上高度一致。此外,成渝兩地高層也應做到協調的經常化,例如在規劃方面的協調,以及各種福利的共享化。

在重慶兩會期間,重慶市政協委員董青提出,只有成都、重慶兩個核心城市并不夠,還需要面對一個“中部塌陷”的問題,而這需要通過重慶與成都“相向發展”,以及中心城市的發展帶動經濟圈內中小城市的發展。

事實上,近年來,重慶、成都在“相向”發展方面已有進展。例如,成都已在東部新區新建部分產業新城,而重慶的渝西片區已成為重慶工業重要的增長極,在“成都向東、重慶向西”的發展過程中,其中間地帶隆起只是時間問題。

值得一提的是,在此次重慶兩會期間,江津、潼南、銅梁、大足、榮昌、永川等重慶下屬的區縣對于加入成渝地區雙城經濟圈的建設尤為重視,而這些區縣希望通過進一步暢通與成都、重慶兩大核心城市的互聯互通,進而促進本地產業的協同發展。

例如,在交通的互聯互通方面,潼南區委書記曾菁華表示,希望打通“四高三鐵一江一機場”的對外開放大通道,將潼南打造成川渝合作門戶之城、成渝城市群樞紐之城。

在產業協同發展方面,重慶各區縣也基本已有自己的產業發展重點。榮昌區委書記曹清堯表示,希望將榮昌建設成為成渝地區雙城經濟圈重要增長極,同時在物流、生豬等產業上已有較為明確的發展規劃,例如,將搭建成渝通往歐洲的國際航空物流樞紐。

不過,卓勇良認為,不需要對區域內的產業發展進行行政性的分工,產業發展應是基于競爭基礎上的合作,是基于資源優勢互補的合作,以及基于社會福利政策協同的合作,但是,區域內各方可在公共政策選擇方面坐下來商量。

郝玉峰則向《每日經濟新聞》記者介紹了沿海的經驗。“對于跨省之間的合作,像京津冀地區已建立了很多省域層面的各種各樣的聯系機制、或者說推動機制,比如在我們企業系統里面,企業之間的交流也越來越多,像一些研討活動等,這些方面的做法也越來越多。”郝玉峰表示。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP