每日經濟新聞 2017-12-12 01:08:44

從歷版城市總體規劃城市性質中不難看出,成都處于一輪又一輪的城市能級上升期,區域地位日益凸顯,從地方性中心到區域性中心,國家級中心的地位呼之欲出,成都的城市發展定位需要以世界坐標系來標定。

每經編輯 吳林靜 楊棄非

每經記者 吳林靜 楊棄非 每經編輯 趙橋

“一心”“兩翼”“一區”“三軸”“多中心”……這些和成都未來20年相關的新詞,從12月11日的成都市委第十三屆二次全會閉幕式上傳開,會議審議通過了《成都市城市總體規劃(2016~2035年)(送審稿)》。

這是新中國成立以來,成都第五次進行總規修編。作為城市發展的總綱、建設的藍圖和管理的依據,城市總體規劃的重要意義不言自明。當這張關于未來成都的新藍圖繪制就緒,成都將邁向新的戰略定位。

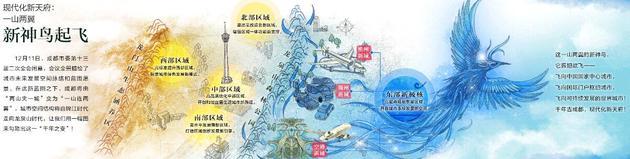

進入新時代,成都圍繞建設全面體現新發展理念的國家中心城市,按下了“東進”的快捷鍵——跨越城市東緣的龍泉山脈,由“兩山夾一城”的逼仄變為“一山連兩翼”的開闊,一個嶄新的世界城市初具雛形。在歷史中生長,在傳承中蛻變,這座2300多年來“城名未改、城址未變、中心未移”的歷史名城,其城市格局正迎來千年之變。

成都的建城史最早可追溯到4500年前的寶墩遺址,蠶叢王來到“都廣之野”,開創“授農初地”,形成了以成都為中心的古蜀農耕文明。

到西漢初年,成都已經發展成為多達50萬人口的西部第一城,僅次于長安,規模排行世界第二。公元前311年,秦惠文王派大夫張儀仿咸陽城制筑成都,成都才有了自己的邊界:周回12里,高7丈。城之南北不正、非方非圓,這就是文獻上有明確記載的成都最早的城——龜城。

城分為東西兩部分,東為大城,是郡守官舍區域;西為少城,是商業區,開店列鋪,商業繁盛。雖然后來成都在城外出現過幾個不同功能的小城,但其中心城市仍基本延續了自秦以來“大城”和“少城”的格局。而且,城中街道的中軸線為北偏東35度、東偏南35度,以至于現在成都中心城區內的很多街道,也無不保持這種偏角,所有這些,都是兩千多年前龜城格局的延續。

唐宋時期,成都商業不斷發展,“揚一益二”詮釋了成都在當時的經濟發展地位。相應的,成都的邊界到了不得不擴大的階段。

唐劍南西川節度使高駢以“秦大城”為中心,呈同心圓狀向外擴出一圈新城,為“唐羅城”。其城周二十五里,高廣各二丈六尺,城市面積因此擴大了6倍。據著名巴蜀文化學者袁庭棟考證,羅城“大城包小城”和“二江抱城”的新格局,在城市規模和布局上奠定了現代成都城的基礎。此后,成都一直是西南地區的政治、經濟、軍事、文化中心。

追溯4500年的城市文明史和2300年的建城史,成都走過了一條向北發展、然后向東發展、再折回向南發展的路徑。這個路徑就是古代先人根據自然資源作出趨利避害的城址選擇。城市發展戰略從來都不是一成不變的,一定會在某個時間節點,隨著“時”與“勢”交錯、“利”與“弊”移位,促使城市作出戰略布局調整。

直到新中國成立,成都的城市發展和城市邊界才出現了密集的變遷。

成都市政府網站顯示:新中國建立后,成都市行政轄區幾經調整,面積由29.9平方公里擴大到1.21萬平方公里,面積擴大了約400倍。2015年末,成都市戶籍總人口為1228.05萬人,在全國特大城市中,僅次于北京、上海、重慶,居第四位。

在《成都市城市總體規劃(2016~2035年)(送審稿)》之前,成都共編制了4輪城市總體規劃。

1949年至1978年為重點工業城市時期。1953年國家“一五”計劃將成都確定為全國首批重點建設的8個工業城市之一。于是,1954年版總規提出成都城市性質為“省會,精密儀器、機械制造及輕工業城市”,突出工業基地建設,奠定城市布局基本框架和東城生產、西城居住的基本格局。

1979年至2016年為區域中心城市時期。1989年被國家列為全國14個計劃單列市之一,1999年國務院明確成都為西南地區重要的中心城市。

于是,在1982版總規提出成都城市性質為“四川省省會,我國歷史文化名城之一,重要的科學文化中心”,形成東城生產、西城居住的格局,并強調保護傳統歷史城區格局。

1996年版總規提出成都城市性質為“四川省省會,全省政治、經濟、文化中心,我國西南地區的科技、金融、商貿中心和交通、通信樞紐,是重要的旅游中心城市和國家級歷史文化名城”,強調中心城區東郊工業結構調整,退二進三,提出城市向東向南發展。

2011年版總規提出成都城市性質為“四川省省會,國家歷史文化名城,國家重要的高新技術產業基地、商貿物流中心和綜合交通樞紐,西部地區重要的中心城市”,促進中心城區由圈層式向扇葉狀布局轉變,突出全域城鄉統籌規劃。

從歷版城市總體規劃城市性質中不難看出,成都處于一輪又一輪的城市能級上升期,區域地位日益凸顯,從地方性中心到區域性中心,國家級中心的地位呼之欲出,成都的城市發展定位需要以世界坐標系來標定。

但在城市性質、人口、用地規模幾經修改之后,現有規劃早已不能完全適應空間拓展的需要。中國城市規劃設計研究院北京公司二所所長劉繼華分析,大量功能和優質資源集中配置在傳統的中心城區,給中心城區帶來極大的擁擠和環境壓力,霧霾出現、交通擁堵、舊城滯后……“大城市病”初步顯現。

劉繼華認為,將中心城區范圍擴大,實質上是將成都需要在中心區內承載的高端功能在更大范圍尺度進行配置,進而增強成都的服務水平和服務能力,增加經濟的廣度和厚度,支撐成都從區域性中心城市向國家中心城市邁進。

從歷史走來,成都通過規劃屢次變遷,不斷積蓄發展能量。現如今,成都實際管理人口超過2000萬,經濟總量超過萬億級別,邁入了超大城市門檻。

去年,國家《成渝城市群發展規劃》進一步確立,成都以建設國家中心城市為目標,成都的國家責任從立足西南,到輻射更廣大地域,參與國際競爭與分工合作。

當成都被賦予更高的城市能級,站在發展動力轉換期和超大城市形成期,成都急需打破簡單重復的現狀,站高謀遠,在更高層次尋找城市永續發展的新動力。

對此,重慶大學建筑城規學院教授譚少華告訴《每日經濟新聞》記者,如今,成都面臨著新的結構性變化,“以不同層級的區域構成統一的整體。其中每一個聚集區域,都有完整的中心和功能配套。”

事實上,成都正處于發展不平衡、不充分的矛盾凸顯期——單中心格局致使中心與外圍發展不平衡;區域建設發展不平衡;發展不充分難以滿足城市居民的美好生活需求。

城市發展,規劃先行。成都提出,新一輪的城市發展定位轉型,要在歷史發展長河中繼往開來,在服務國家戰略中勇擔使命,在世界城市體系中爭先進位,在人本邏輯中回歸城市本質。成都高起點開啟了新一輪城市總體規劃修編,為城市長遠發展提供藍圖指引和路徑遵循。

實施主體功能區戰略,是成都解決城市發展不均衡不充分的重要抓手之一。在《成都市城市總體規劃(2016~2035年)(送審稿)》中,成都提出新的戰略定位,“四川省省會、國家中心城市、國際門戶樞紐城市、世界文化名城”,將以此“重塑城市空間結構和產業經濟地理”,推動“東進、南拓、西控、北改、中優”精準落地。

國家發改委國土開發與地區經濟研究所城鎮發展室主任歐陽慧此前表示,成都實施主體功能區戰略,將“有利于推進形成人口、經濟和資源環境相協調的國土空間開發格局”,并在“更大范圍配置資源,提升位勢,增強對周邊地區的輻射帶動作用”。

千年的歷史發展脈絡是成都謀劃“東進”的根源。由于地理位置和區位稟賦,成都歷來被定位為“中心城市”,發展需求迫切,但其從未背離與自然資源和諧相融的城市特質。考察歷史可知,成都城市的每次擴張均是在二者出現矛盾時尋求的平衡之策。如今,發展瓶頸再現。

在成都市建委主任張樵看來,成都有一定要發展的條件和必要,但又要保持人與自然的和諧,所以要“東進”。它不僅是撬動成都千年之變的支點,更將對成都城市格局的重塑起到“引領作用”。

譚少華亦提到,成都“已經到了新的發展階段”,選擇“東進”是“空間戰略的轉移”。

如今,讓成都向東繼續擴展,從更大的尺度來看,這是這座樞紐城市進一步承東啟西的重拳。一頭向西,承接國家向西開放、“一帶一路”的謀篇布局,一頭向東,壯大成渝城市群,在東西雙向互濟、均衡發展的國家“H”型空間格局中,承擔國土空間均衡開發的新使命,輻射國家西部地區發展。

成都簡州新城管理委員會主任陳茂祿對此認為,成渝城市圈要發揮作用,成渝之間就只能相向發展,城市圈的極核作用才能發揮出來。

簡州新城管委會門口,“成都東進 簡州崛起”八個紅色大字格外醒目

實施主體功能區戰略,助力成都實現從區域中心城市向國家中心城市跨越轉型。而在更大的時空范圍,成都提出了更高的目標。

新時代下,成都“三步走”邁向世界城市。具體而言,到2020年,高標準全面建成小康社會,基本建成全面體現新發展理念國家中心城市;從2020年到2035年,加快建設高品質和諧宜居生活城市,全面建成泛歐泛亞有重要影響力的國際門戶樞紐城市;從2035年到本世紀中葉,全面建設現代化新天府,成為可持續發展的世界城市。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP